お寺の手帖

「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、

みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。

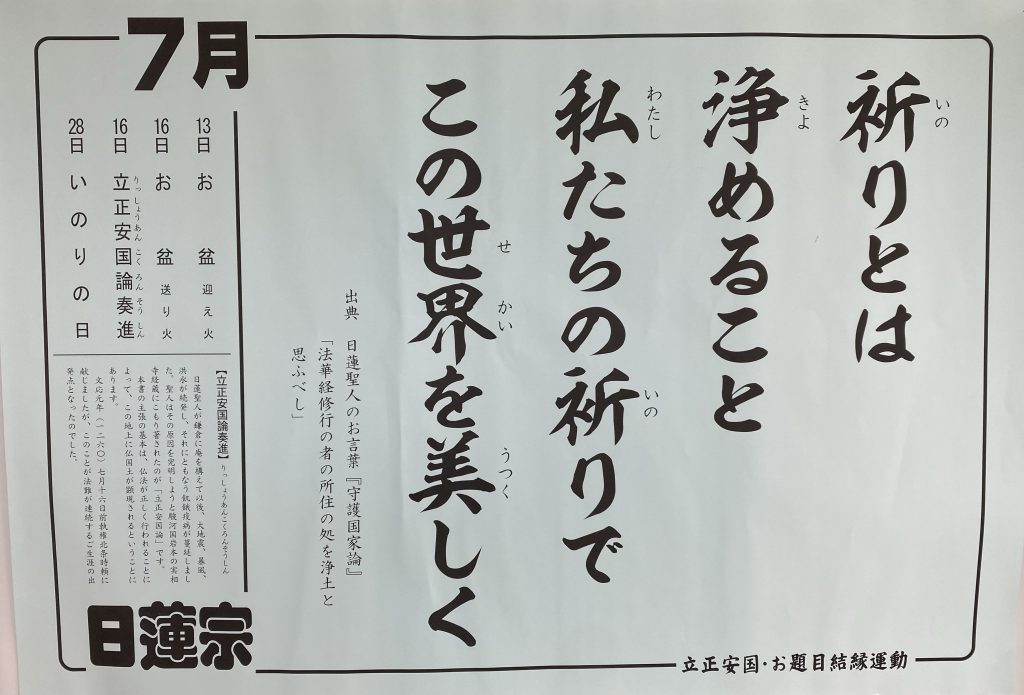

今月の聖語

今月の聖語 令和6年4月

2024年5月1日(水)

人身は持がたし、艸の上の露

『崇峻天皇御書』/

建治2年(1277)聖寿56歳

解説 =心が肝心=

ハダカデバネズミは老化現象が見られない、不思議な生き物です。これこそ多くの人が望む「不老長寿」!?…かと思いますが、老化しないだけで、やがて寿命やケガで死んでしまいます。彼らの身も、私たちと同じで「草の上の朝露のように持ちがたし」なのです。

私たちは健康管理に努め、検査や人間ドックなどに通「いのち」を長らえようとします。でも肝心なのは、「人身(身体)」とその使い方を左右する「心のあり方」がセットであるということです。憎しみ奪い合うか、それとも敬い譲り合うかで、世の中はまったく違ってきてしまいます。でもわかっていても自分だけの利益を考えてしまう。やられたら仕返しをする。心のあり方次第で、ささいなことが大きな争いになったりもします。まず自分自身が敬う心を持った人身を目指しましょう。

◎日蓮聖人ご遺文『崇峻天皇御書』

法華経・日蓮聖人の教えを熱心に信仰する四条金吾に宛てたお手紙。人間社会の中で、組織の中で、どのような心構えで行動したらよいかを崇峻天皇の故事をあげ、細やかに指南します。

建治2年(1277)聖寿56歳

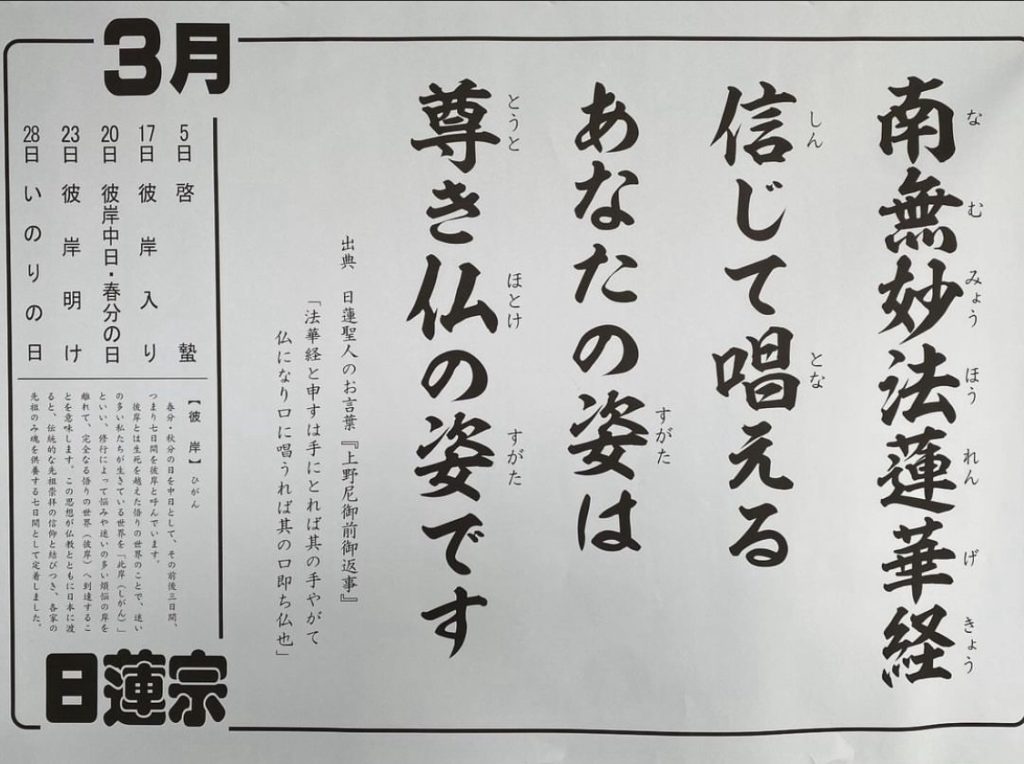

今月の聖語 令和6年3月

2024年4月1日(月)

ただ我信ずるのみにあらず

『立正安国論』/

文応元年(1260)39歳

解説 =安穏な世を目指して=

この文は、「また他の誤りを誡めんのみ」と続きます。世の中を良くするために、良いと思ったことを自分自身にとどめず、他人の誤りを注意していこうということです。

私たちは日常生活のなかで、自分だけの正解を相手に押し付けてしまったりすることがあります。それはともすれば、むやみに相手を否定しかねず、発展性のないものになってしまいます。

他人に注意や忠告などをする場合は、一度立ち止まって独りよがりの自分だけの正解にとらわれていないかよく考え、常に相手を尊重し、安穏な世の中を願いながら行ないましょう。

鎌倉時代の日蓮聖人はお釈迦さまが説かれた経典の1つ『法華経』を信仰の基にしましたが、改めてすべての仏教経典を読み込まれて人びとの安穏を願い『立正安国論』という書を著しました。

◎日蓮聖人ご遺文『立正安国論』

私たちの心の持ち方を改め安穏な世の中にしていこうと、鎌倉幕府の実力者である前執権最明寺入道北条時頼に上奏した書物です。日蓮聖人の代表的な著作です。

文応元年(1260)39歳

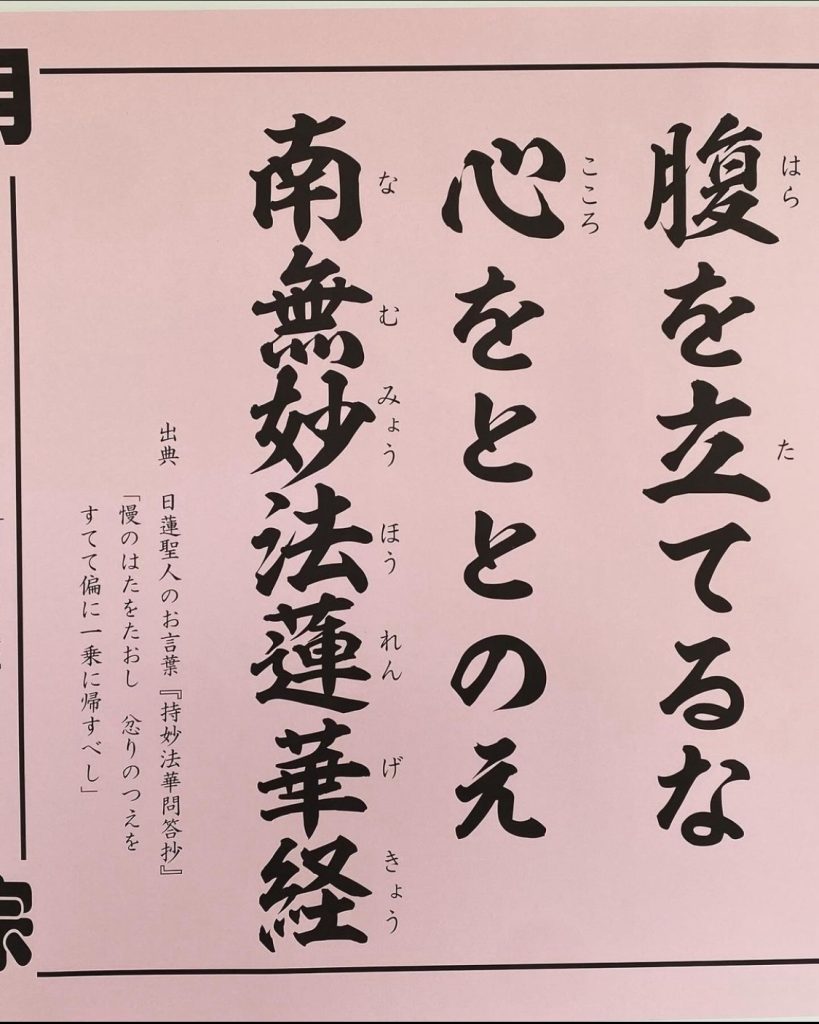

今月の聖語 令和6年2月

2024年3月1日(金)

総じて餓鬼にをいて三十六種類相わかれて候

『四条金吾殿御書』/

文永8年(1271)50歳

解説 =施しの気持ち=

美味しいケーキ屋さんを教えてもらいました。しっとりしたスポンジにまろやかな生クリーム、甘いイチゴ…。こんな美味しいお店を教えてくれてありがとうという気持ちと、このお店は自分だけの秘密にして誰にも教えたくない、という気持ちになりました。「誰にも教えたくない」という気持ちが、自分だけがいい思いをしたいという「物惜しみ」の気持ち。これが「餓鬼」の心です。人の心の中には36種類もの餓鬼がいるといわれています。

お風呂のお湯を自分だけにかき集めようとするとお湯は逃げていきますが、向こうへ押すとはね返って自分の方へ戻ってきます。自分だけの幸せを考えると逆に逃げていきます、友人が美味しいケーキ屋さんを私に教えてくれたように、日常生活の些細な喜びから周りの人にお分けしていきましょう。

◎日蓮聖人ご遺文『四条金吾殿御書』

法華経の教えを尊び日蓮聖人を支援する信徒の四条金吾に宛てたお手紙です。誰かに施す気持ちを持つことがいかに人生を豊かにするかが説かれています。

文永8年(1271)50歳

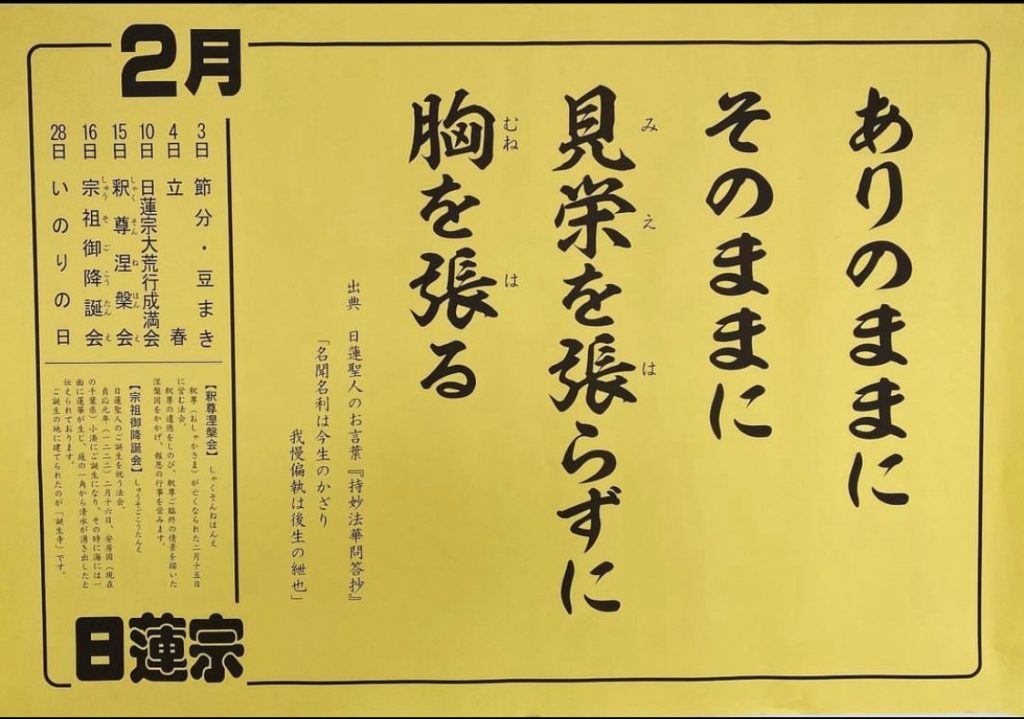

今月の聖語 令和6年1月

2024年2月1日(木)

利根と通力とにはよるべからず

『唱法華題目鈔』/

文応元年(1260)39歳

解説 =真贋を見極める=

世の中には利根といって生まれながらに頭脳明晰な人や目に見えないものを感じたりする人など、不思議な力(神通力)を持っている人がいるそうです。

仏教には三明六通といって、過去・現在・未来を見通す力や煩悩を断つことができるなどの6つの超能力が説かれています。

そこで気を付けておきたいことがあります。人間は困っている時や心身ともに疲れ果て苦しんでいる時に、藁をもすがる気持ちでこういう力だけに飛びついてしまいがちです。でも不思議な力に飛びつく前に少し冷静になって、それがまがい物でないかを見極めましょう。

その判断基準の1つとして、きちんと物事の因縁(原因と結果)をわきまえているか、個人のためではなく人びとの幸せ、世の中の平和に通じているかを考えてみましょう。

◎日蓮聖人ご遺文『唱法華題目鈔』

物事の善悪をきちんと判断できる基準を持ち、日々を安穏に過ごすにはどうしたらよいかが説かれています。

文応元年(1260)39歳

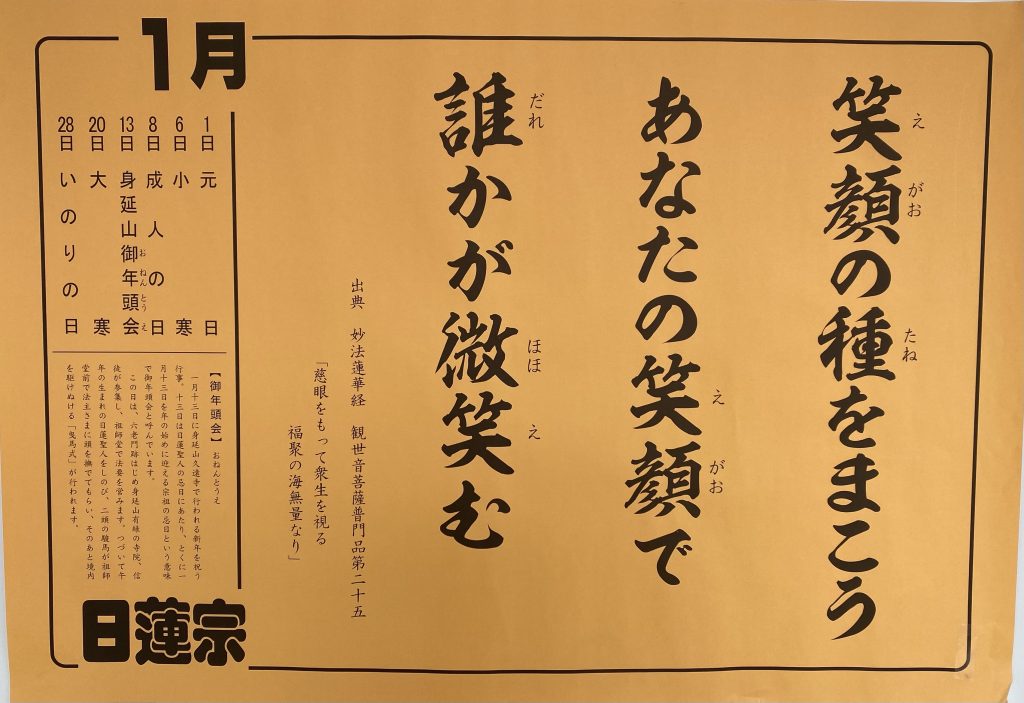

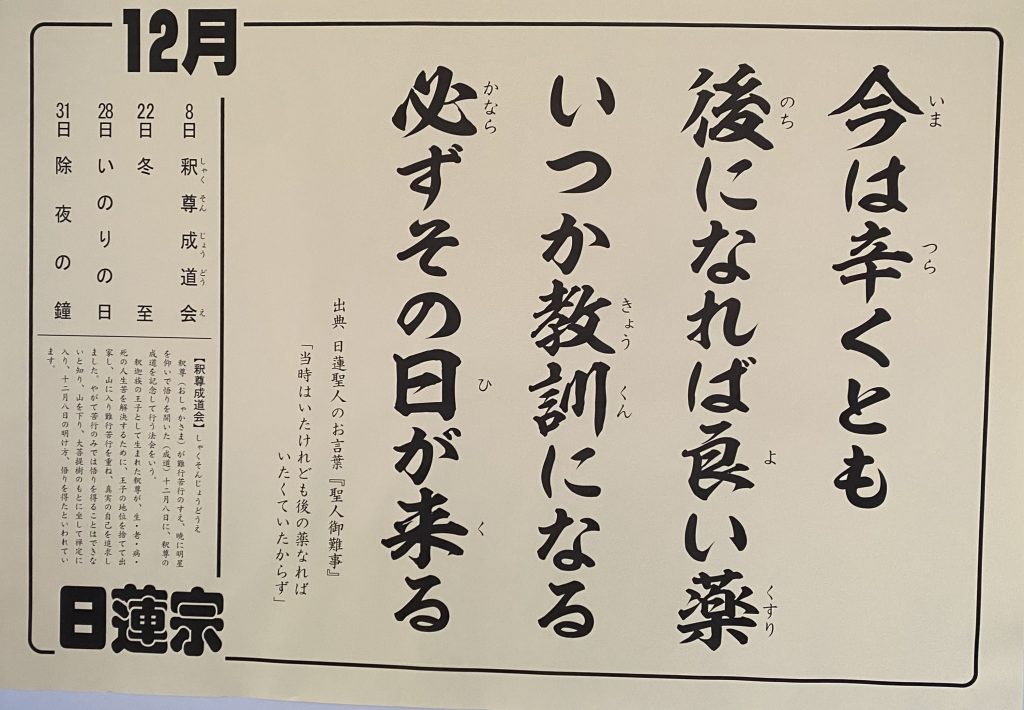

今月の聖語 令和5年12月

2024年1月1日(月)

弟子のしらぬ事を教たるが師

日蓮聖人ご遺文『開目抄』

〜師を求めよう〜

人生という道に迷った時に頼りになるのが、道しるべを示してくれる「師」の存在です。

SNSなどで情報があふれ、現代人は何が本当なのか困惑してしまいがちです。経済的利益のみを追求し、時間に追われる人。人間関係に疲れ、生きる喜び・やりがい・目標を失っしまった人。私たちはみな苦しみや悩みを抱えて生きています。

人生に疲れ切って動けなくなる前に、周りの人に道を尋ねましょう。相談したり、助けを求めましょう。その人は年上の人であるとは限りません、あなたより若い人かもしれません。凝り固まった先入観を打ち破り、あなたの知らない考え方や進むべき方向を示してくれる人が「師」です。「師」とは人生観を共有する友でもある可能性もあります。人生は成長の旅。良き「師」との出会いがきっとあなたの人生を豊かにします。

◎日蓮聖人ご遺文『開目抄』

遠流の身となった日蓮聖人が、佐渡の地で著した書です。自身の信仰を問い、法華経の行者を自覚された経緯が書かれています。本当の「師」とはどういうものかが示されています。

文永9年(1272)51歳

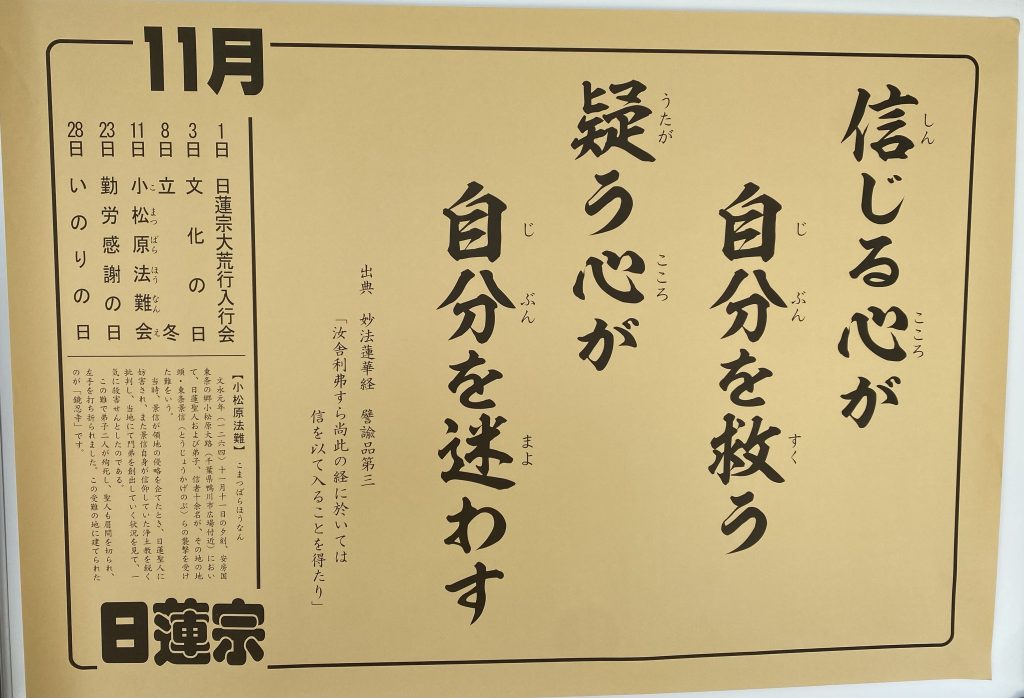

今月の聖語 令和5年11月

2023年12月1日(金)

師子王は百獣にをじず(怖ぢず)

『聖人御難事』/

弘安2年(1279)58歳

解説 〜怖れない心〜

「大丈夫! 自分が今までやってきたことを信じて頑張れ! みんながついてるぞ!」。物事に取り組む時、不安に駆られ、ひるんでしまった経験は、誰にでもあることでしょう。私にも学生時代、試合に臨む時にコーチにそう励まされておじけづいた自分の心を奮い立たせたことがありました。

自分の力が信じられなくなったり、自分には味方がいないのだと思い込んでしまうと、人はどんどん弱気になってしまいます。でも人生には勇気を持って突き進んでいかなければならない場面がたくさんあります。そんな時は自分を信じてみましょう。不思議と目に見えない力が働くことがあります。不信感や孤独感に陥ることなく、百獣の王・ライオンのような、いざというときに怖れない心・ひるまない心を養っていきましょう。

◎日蓮聖人ご遺文

『聖人御難事』

日蓮聖人が身延の地から遠く離れた弟子や信徒に対して送られたたくさんのお手紙のひとつです。人びとを思いやり、苦難に遭遇したときの気の持ち方が説かれています。

弘安2年(1279)58歳

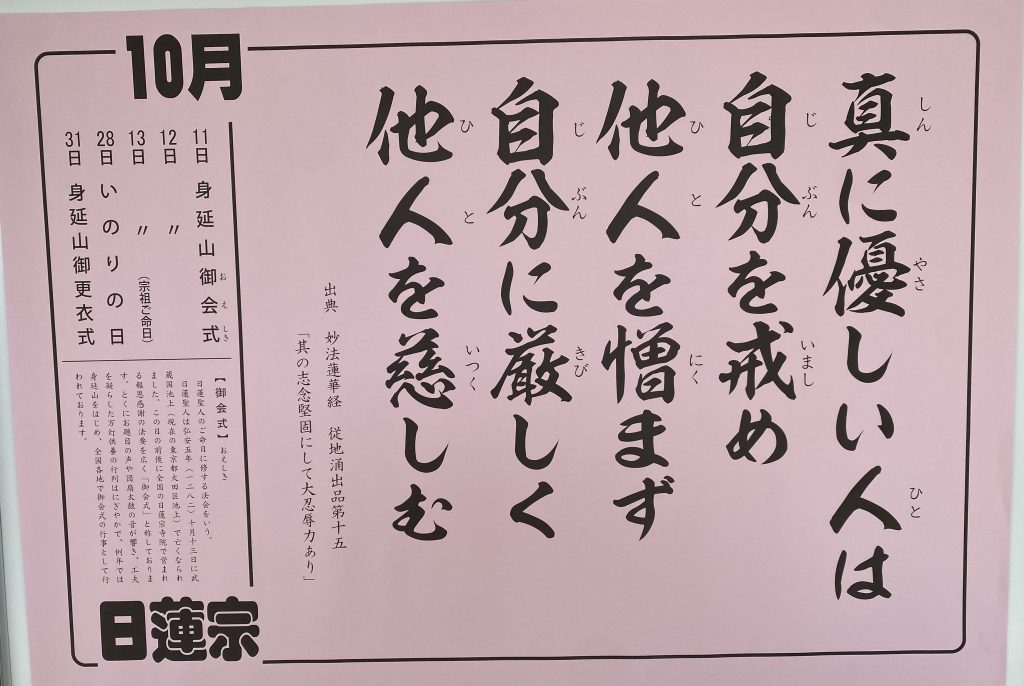

今月の聖語 令和5年10月

2023年11月1日(水)

鉄(くろがね)を熱(やく)にいたうきたわざればきず隠れてみえず

日蓮聖人御遺文『開目抄』/

文永9年(1272)51歳

解説 〜試練〜

物事に一生懸命に取り組めば取り組むほど、課題や障害がたくさん浮上して、前に進めなくなる時があります。たとえば、何度も練りに練った企画書にダメ出しをされたり、苦情を受けたり…。人生はうまくいかないことばかり。試練の連続です。

そんな時、まず心得ておきたいのは、「自分は完璧ではない」ということです。必要以上に落ち込まず、ありのままに受け止めましょう。

原料から鉄を作る時は高温で熱します。そうしないと不純物が取り出せず、良い鉄ができないのです。これと同じように私たちも一生懸命物事に取り組むことで鍛えられ、試練を乗り越えて味のある人間として成長していくことができるのです。

完璧な人などいません。逆にいえば、成長できる伸びしろがたくさんあるということなのです。1歩1歩ゆっくり進んでいけばいいんです。

◎日蓮聖人御遺文『開目抄』

流罪となった佐渡島の厳しい環境のなかで著されました。自分自身を振り返り、見つめ直し、苦難をどうとらえたらいいのかを学ぶことができ、生きる力をもらえる書です。

文永9年(1272)51歳

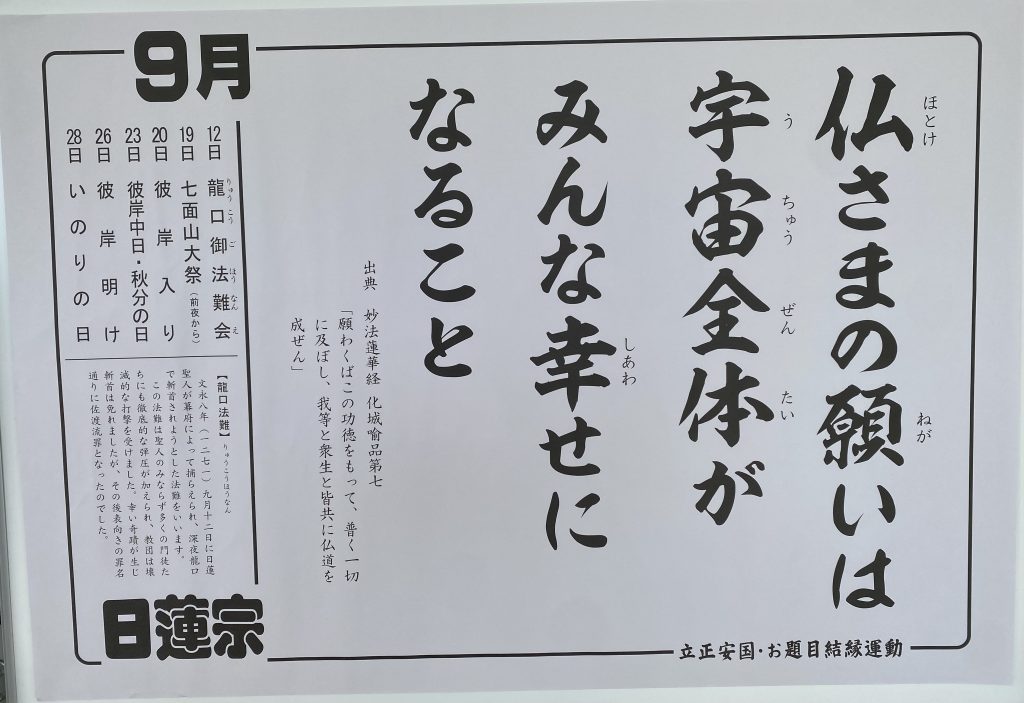

今月の聖語 令和5年9月

2023年10月1日(日)

生死を離るる身とならんと思ひて候

『妙法比丘尼御返事』/

弘安元年(1278)57歳

解説 〜人生の目的〜

「生まれて来なければよかった…」。「どうせ死ぬのに何で生きなきゃならないんだろう?」。生きていくということは大変です。時に私たちは生きる目的を見失います。そんな時どうしたらいいのでしょうか?

悩んでいるのはあなただけではありません。深呼吸をして、空を見上げましょう。自然に身をゆだね草花のいのちを感じ、虫の声に耳を傾けましょう。気持ちが楽になる人に会いに行きましょう。みんな精一杯生きています。生きる力が湧いてくるのをゆっくり待ちましょう。

生死の悩みは永遠の課題です。お釈迦さまは「いのち」を、三世(過去・現在・未来)に生きる永遠のものとします。人の行動や言葉は誰かとの「つながり(縁)」となって永遠にあなたの「いのち」として生きることになるのです。私たちは素晴らしいことで悩んでいるのです。今日も素晴らしい1日を生き切りましょう!

日蓮聖人御遺文

『妙法比丘尼御返事』

このお手紙だけではなく、日蓮聖人は人生のいろいろな局面に応じてこまめに便りをしたためて、悩みを抱えた人を勇気づけてきました。

弘安元年(1278)57歳

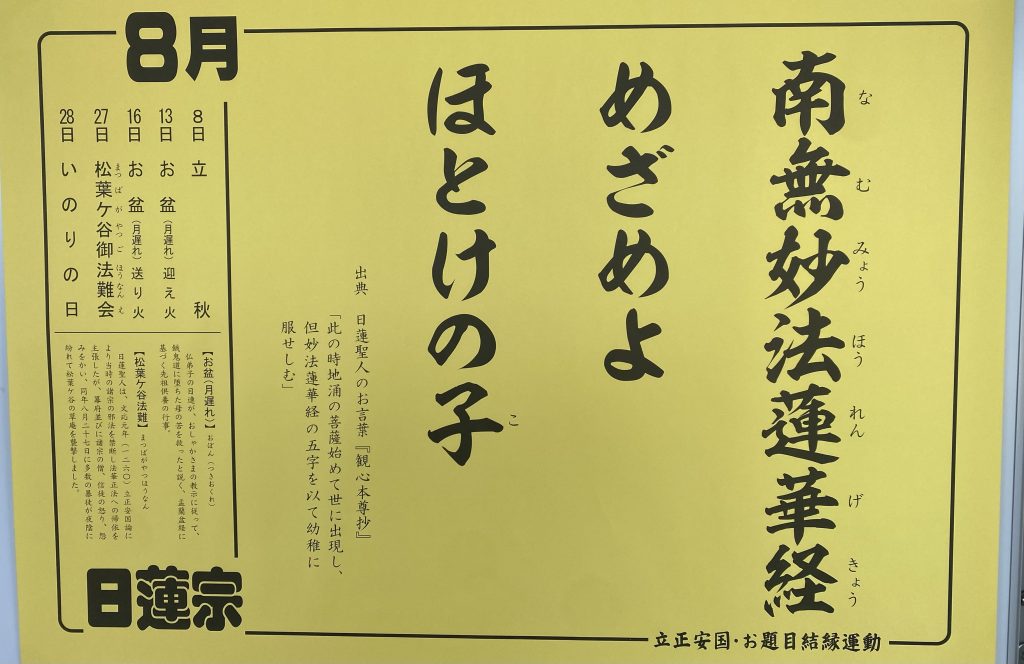

今月の聖語 令和5年8月

2023年9月1日(金)

餓鬼は恒河を火と見る

『曽谷入道殿御返事』/

文永12年(1275)54歳

解説 〜ものの見方〜

100円玉は丸くみえますよね。では貯金箱の穴は? そう、四角です。100円玉を横から見ると四角だからです。100円玉は「丸」でもあり「四角」でもあります。

表題の文章は「私たちの心が物に飢えた餓鬼の状態だと水も火に見えてしまいますよ」いう喩えです。心の状態が安定していないと物事を偏った見方しかできなくなってしまうのです。

「正解依存症」という言葉があります。自分なりの「正解」を見つけると、それを疑うことができなくなり、他人にも自分の正解を押し付けて、自分なりの「正解」以外は受け付けることができない状態になることだそうです。

100円玉が「丸」でも「四角」でもあるように、日常生活のさまざまな出来事をいろいろな角度から見てみましょう。人それぞれの価値観や多様性を認める豊かな心が育まれます。

◎日蓮聖人御遺文『曽谷入道殿御返事』

日蓮聖人は多くの信徒へたくさんのお手紙をしたため、細かな心配りをしてきました。このお手紙は短いものですが、わかりやすい喩えで大事なことを伝えています。

文永12年(1275)54歳

今月の聖語 令和5年7月

2023年8月1日(火)

亀鏡なければ我が面をみず

日蓮聖人御遺文『開目抄』

文永9年(1272)51歳

解説 =人間関係=

あ~、なんだか仕事行きたくないなぁ~、学校行きたくないなぁ~、苦手なあの人の顔見たくないなぁ~。そんな思いを抱くことは誰でもあります。

できればイヤな人、苦手な人からは距離をおきたいですよね。でも人間はお互いかかわり合って生きる生き物なので、「お1人さま」「ぼっち」といわれる「孤独感」が一番心身に良くないのです。ですので、こう考えてみてはどうですか? 自分と接する人はみんな自分自身を写してくれる鏡、時にはあなた自身の不得手な部分を写し出してくれることもあるのだと。いろんな人と接することは「違う自分」「自分の長所・短所」などの再発見につながります。もしかすると自分が苦手としているその人は、大事なことを教えてくれているのかもしれません。あなたの周りにいる人は、良くも悪くも手本を示してくれる人なのです。

日蓮聖人ご遺文

『開目抄』

流罪となった佐渡で著されました。自身のあり方を問い、どう生きるべきかの覚悟が著されています。私たちが今をどう生きたらいいのか。そのヒントが詰まっています。

文永9年(1272)聖寿51歳