お寺の手帖

「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、

みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。

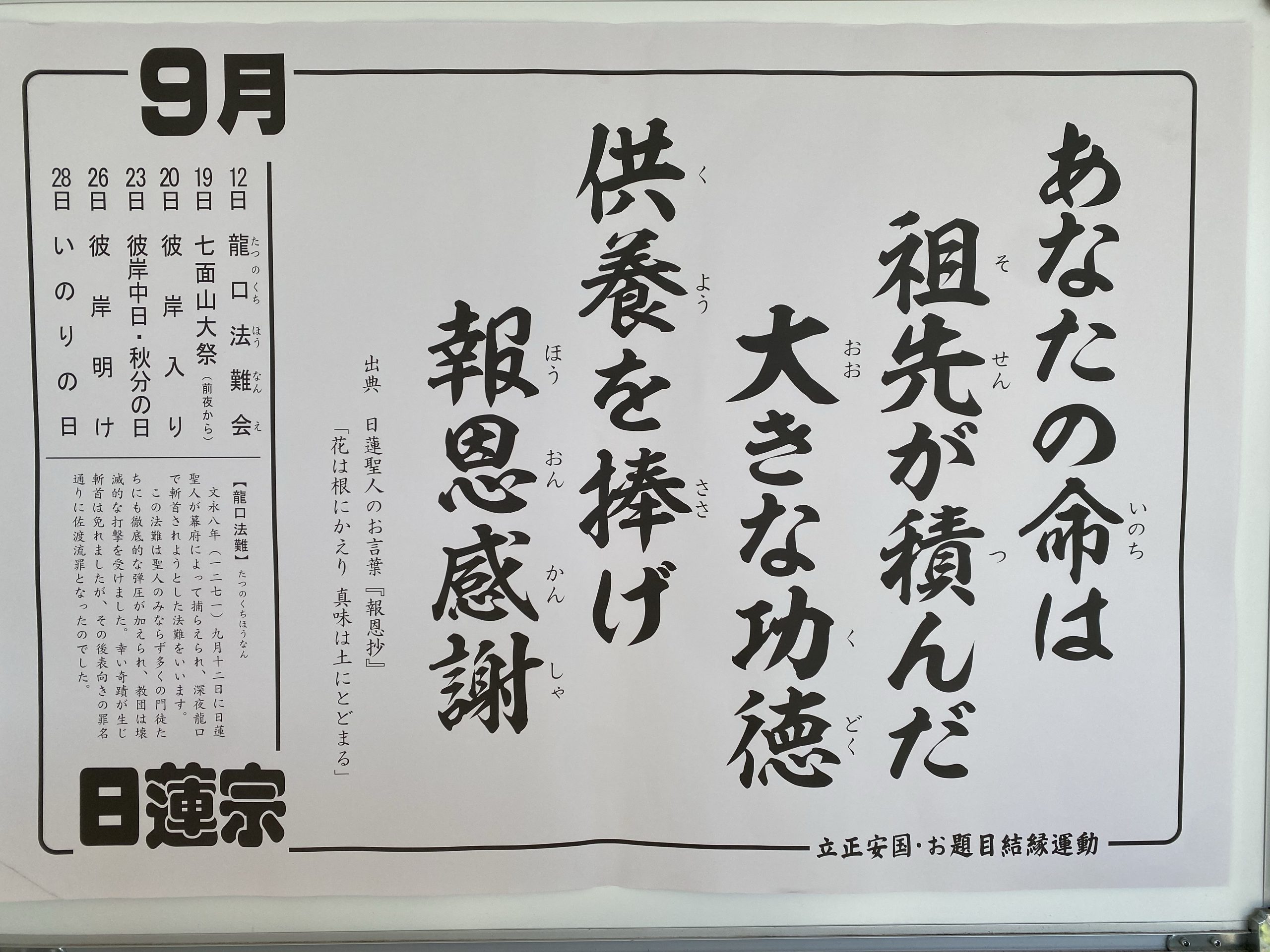

今月の聖語

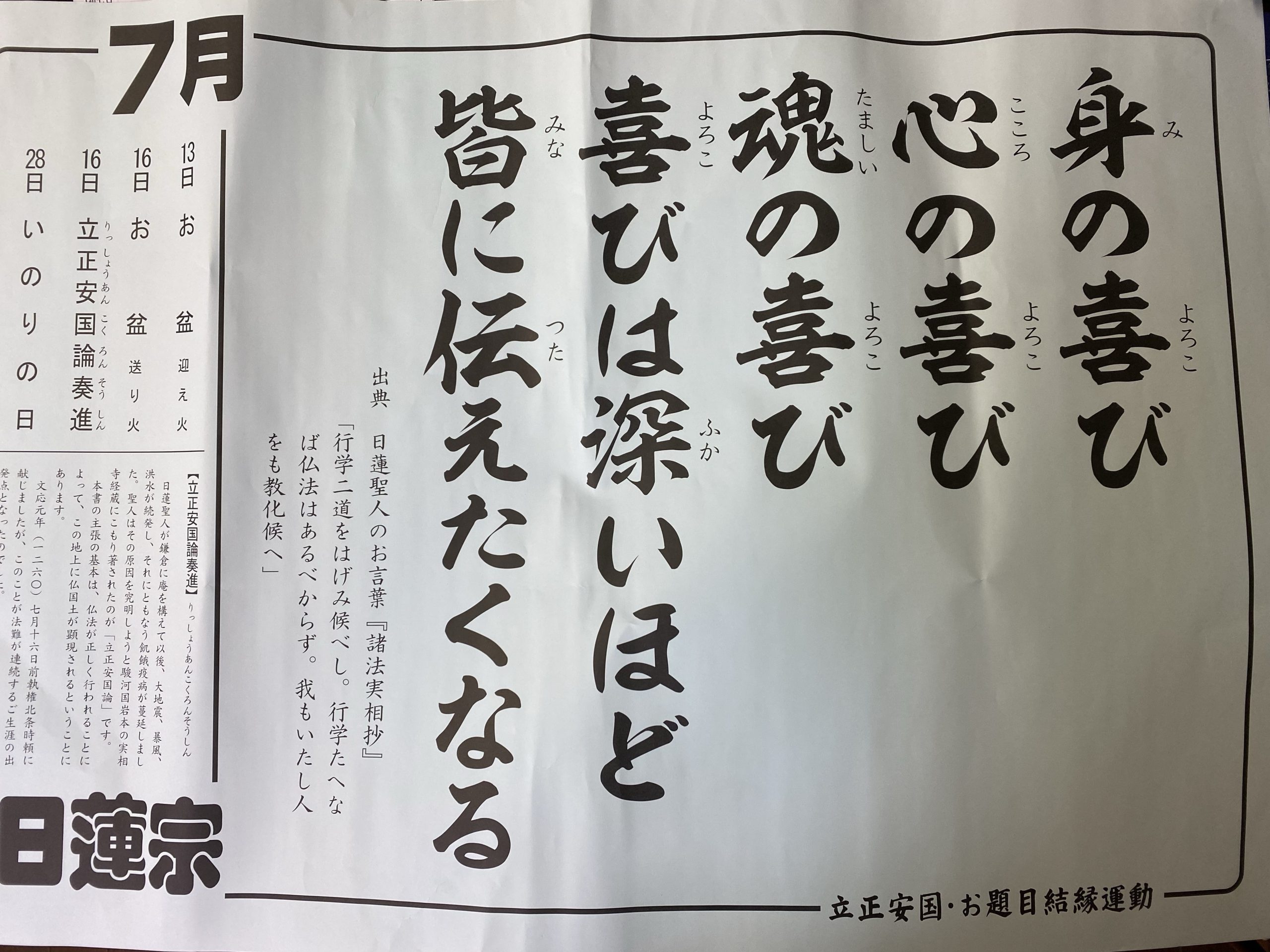

今月の聖語 令和4年7月

2022年8月1日(月)

父母の恩のおもき事は

大海のごとし

日蓮聖人御遺文 『上野殿御返事』

解説 〜恩を返す〜

世の中が複雑多様化しても、変わらない思いや変えられない道理があります。それは感謝の心です。それを伝える「ありがとう」は、有り得ることが難しいという言葉です。人との出会いや物との巡り合い、そして生まれ出でること。すべてが何千、何万、何億分の1という確率で、そこに存在するから、有ることが難しい…だから有り難い。 今ある自分の存在もまた有ること難しです。そんな自分を世に出してくれた親を大切にしましょう。気付いているならそれでよし。いま気付かなくても必ずそれに感謝する時がきます。その時その広さ、深さ、重みを身に刻みましょう。

自分の手足に触れてみましょう。鏡の前の自分を見ましょう。それは全部親からの贈り物です。有り難い自分を大切にしましょう。あなたがあなた自身を大切にすれば、亡き親であれ、健在の親であれ、それが一番の恩返しとなるはずです。

日蓮聖人ご遺文

『上野殿御返事』

日蓮聖人が信徒の上野殿に送られたお手紙です。聖人自身は両親のお側にいてお仕えできませんでした。だからこそご両親への思いは人一倍でした。ご恩の大きさを一言で言い当てた一文です。

弘安3年(1280)

聖寿59

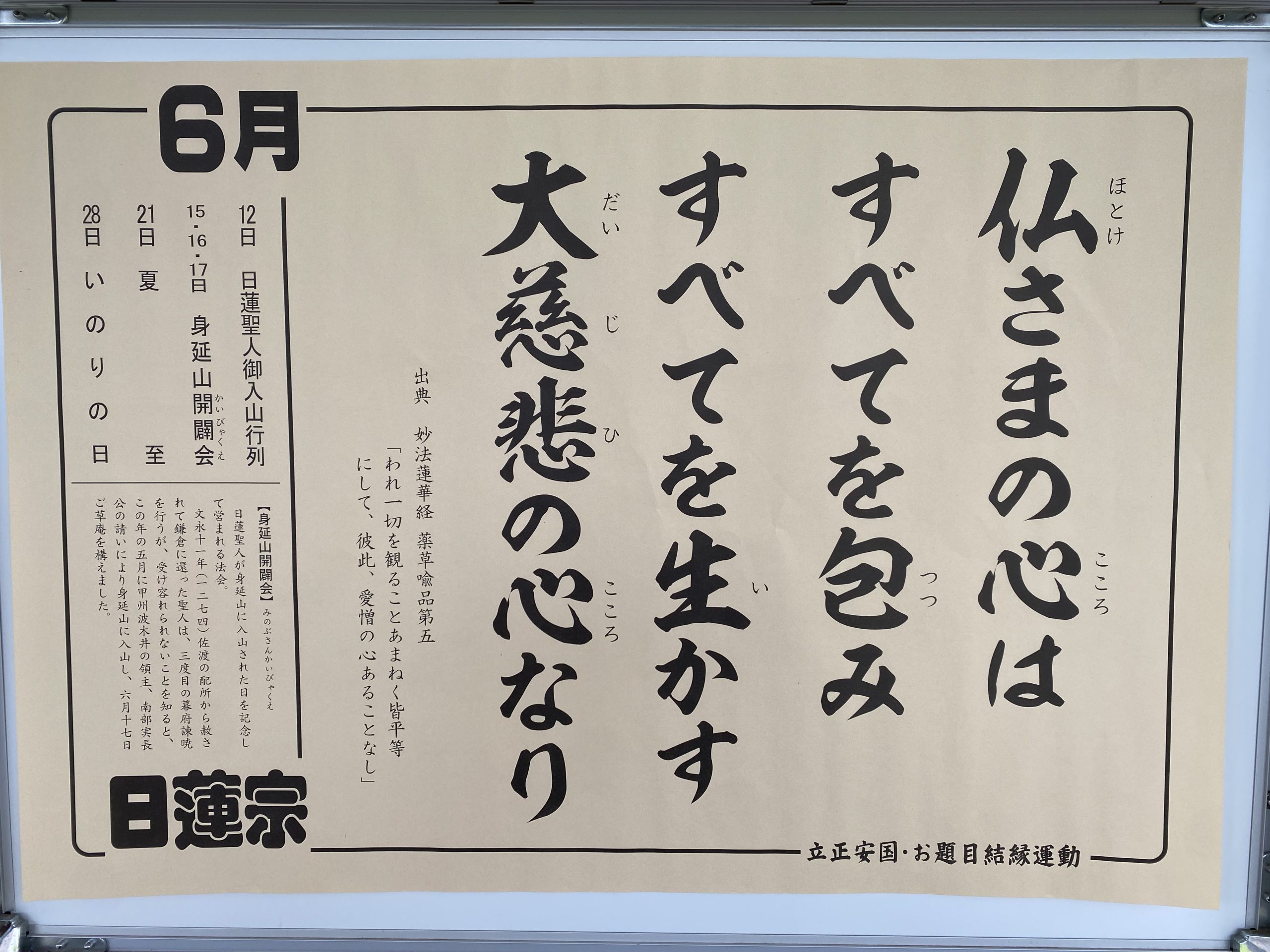

今月の聖語 令和4年6月

2022年7月1日(金)

何ぞ煩わしく

他の処を求めんや

日蓮聖人御遺文 『守護国家論』

解説 〜失敗は貴重な宝もの〜

誰でもしくじることはあるものです。ごめんなさいですむものならその場で解決できます。でも長い人生においては、簡単に一件落着とはいかず、落ち込んでしまうこともあります。そんな時、あなたはどうしますか。

思い出したくもない。さっさと忘れてすっきりしたい。

それも悪くはないでしょう。ただそれでは真の解決にはなりません。現実から逃避しても一時しのぎにしかなりません。それよりも、貴重な体験と見てはどうでしょう。失敗の原因を探り活かすことです。原因が分かれば失敗を繰り返さずにすむ方策が見つかるでしょう。自分一人で抱え込まず、時には同僚や先輩あるいは頼れる人に相談することも必要でしょう。こうすれば将来の自分、そして今後の人生をより良いものにできるはずです。失敗は今在る自分の姿を見つめるチャンスなのです。

日蓮聖人ご遺文 『守護国家論』

『立正安国論』と共に聖人初期の代表的な著述で、末法の時代における衆生救済と国家の安泰は法華経のみに限られることを説き明かしています。

正元元年(1259)

聖寿38歳

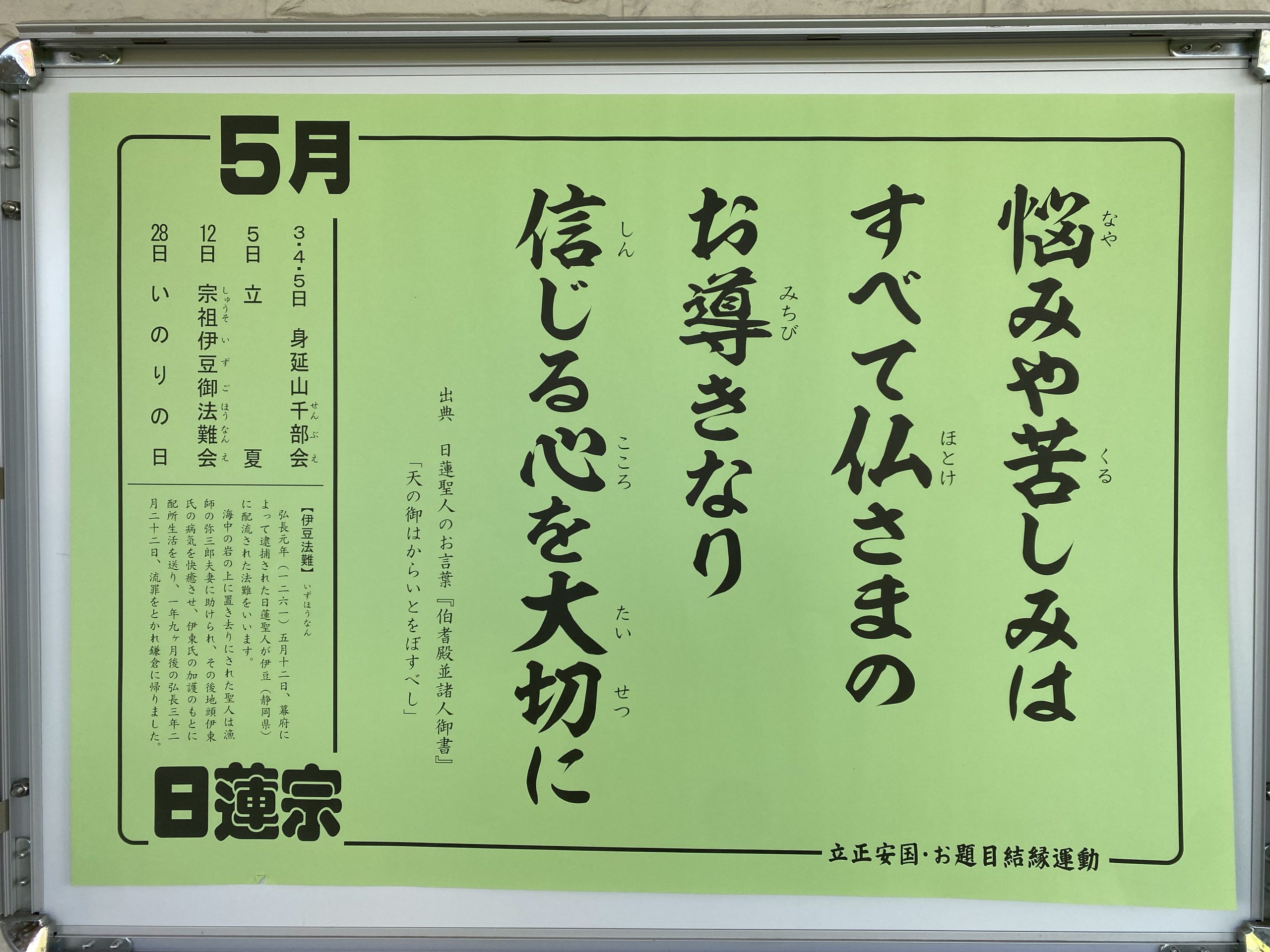

今月の聖語 令和4年5月

2022年6月1日(水)

著(き)ざれば風身にしみ、食(くらわ)ざれば命持(たもち)がたし

『松野殿女房御返事』/

弘安2年(1279)

解説 =共に生き、共に歩む=

自分のお金で食材を買い、自分1人で調理して盛り付け。「いただきます」と掌を合わせたとき、「自分で作った食事なのに誰にいただきますしてるんだろう?」と思ったことはありませんか?

私たちは1人では生きていけません。食事も衣服も、自分以外の他の多くの人・多くのモノと互いに支えあって生きているのです。この「いただきます」の習慣はそれらとの深い結びつき(縁)を受け止めるという「感謝」のことばです。支えあっているのですから、こちらからの発信つまり他のために尽くすという行為がなくては成り立ちません。それが回り巡って自分自身に還ってくる。つまり他のために尽くすことが、そのまま自分を助けることとなるのです。

自分1人の利に駆られて他を害するなど、結果的には自身を傷つけることになるのです。

日蓮聖人ご遺文『松野殿女房御返事』

種々の供養品を受けた松野氏女房への礼状。前半に身延山の情景を記し身延こそは霊鷲山であると述べ、法華信仰者のあなたには仏のご守護の手が差しのべられていると結ばれている。

弘安2年(1279) 聖寿58歳

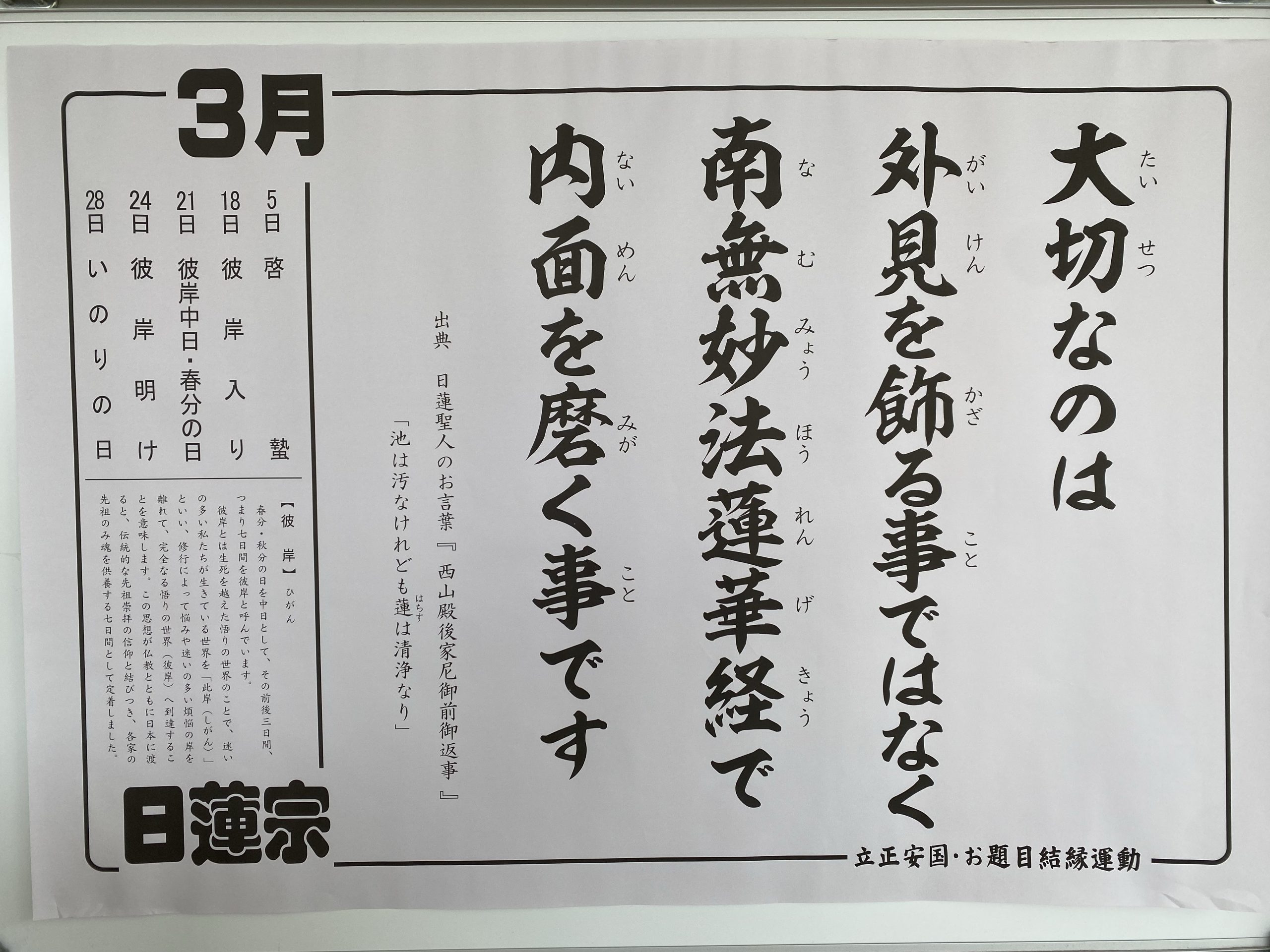

今月の聖語 令和4年3月

2022年4月1日(金)

仏くようの功徳 莫大なり

日蓮聖人御遺文「法華證明鈔」

解説 〜功徳〜

今月は春のお彼岸を迎えます。

皆さんが「仏さま」と呼ばれるのはどなたですか? お釈迦さま、阿弥陀さま、薬師さま…?

しかしその中でもご先祖さまを「仏さま」と呼んでいませんか。

実はこの思いは先祖供養に重きを置く日本人の宗教観の表れといわれています。

その「ご先祖さま」があの世で安らかに過ごせるのは、ご本仏釈尊がご先祖さまを見守り導いて下さっているからなのです。

皆さまがお彼岸でご先祖さまを供養することはそのご本仏釈尊にも届いており、想像を遙かに超える大いなる功徳をご自身が積んでいることにもなるのです。

日蓮聖人ご遺文 『法華証明鈔』

本鈔は日蓮聖人に生涯深く帰依した南条時光氏に宛てたものです。時期は聖人が亡くなる年の2月末でした。

ご自身重病の床にありながらも大病する時光氏に対し、日頃の堅固な信心を讃え、その功徳で必ずや病気は平癒すると励まされました。そのお言葉通り時光氏は見事全快し、その後90歳の長寿を全うしたのです。

弘安5年(1282)聖寿61歳

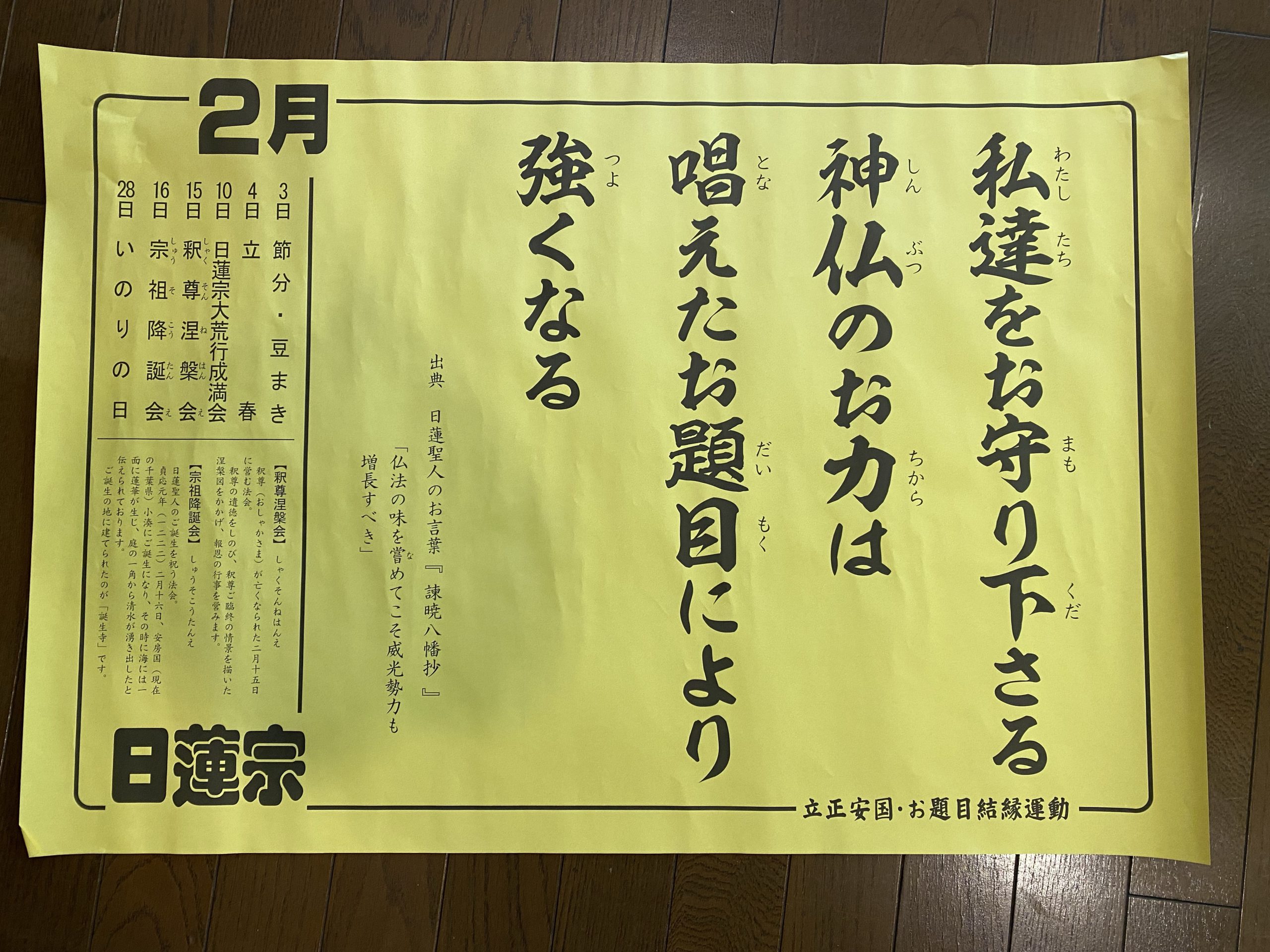

今月の聖語 令和4年2月

2022年3月1日(火)

浅きを去りて深きに就くは丈夫の心なり

日蓮聖人御遺文「顕仏未来記」

解説 〜自らの価値観を顧みよ〜

「丈夫」とは一般に強い、壊れにくいことをいいます。

仏教では「正道をまい進し決して退転しない修行者」のことを指します。さらに仏さまを尊称して「調御丈夫」と表現することがあります。この語は仏さまが一切の丈夫を教え導く師であることを意味しています。

師たる仏さまは弟子の丈夫たちにこのように説かれました。

「世法の価値観に囚われてはならぬ。不変の真理を規範として歩め」と。

『顕仏未来記』

本書は日蓮聖人自らが題号をつけられたお手紙で、短編ながら枢要な教えが説かれています。

聖人は本書著述の前に最重要御書である『観心本尊抄』を著わされ、ご自身の使命と弘めるべき教えを弟子信徒に顕示されました。この書にはその教えがより端的に説かれています。

書中、お題目の流布は既に2千年前に釈尊が予言されていたこと。さらに聖人自身が釈尊から末法の世に法華経、お題目の布教を託された丈夫であるとの自覚とその誇りを述べておられるのです。

文永10年(1273)

聖寿52歳

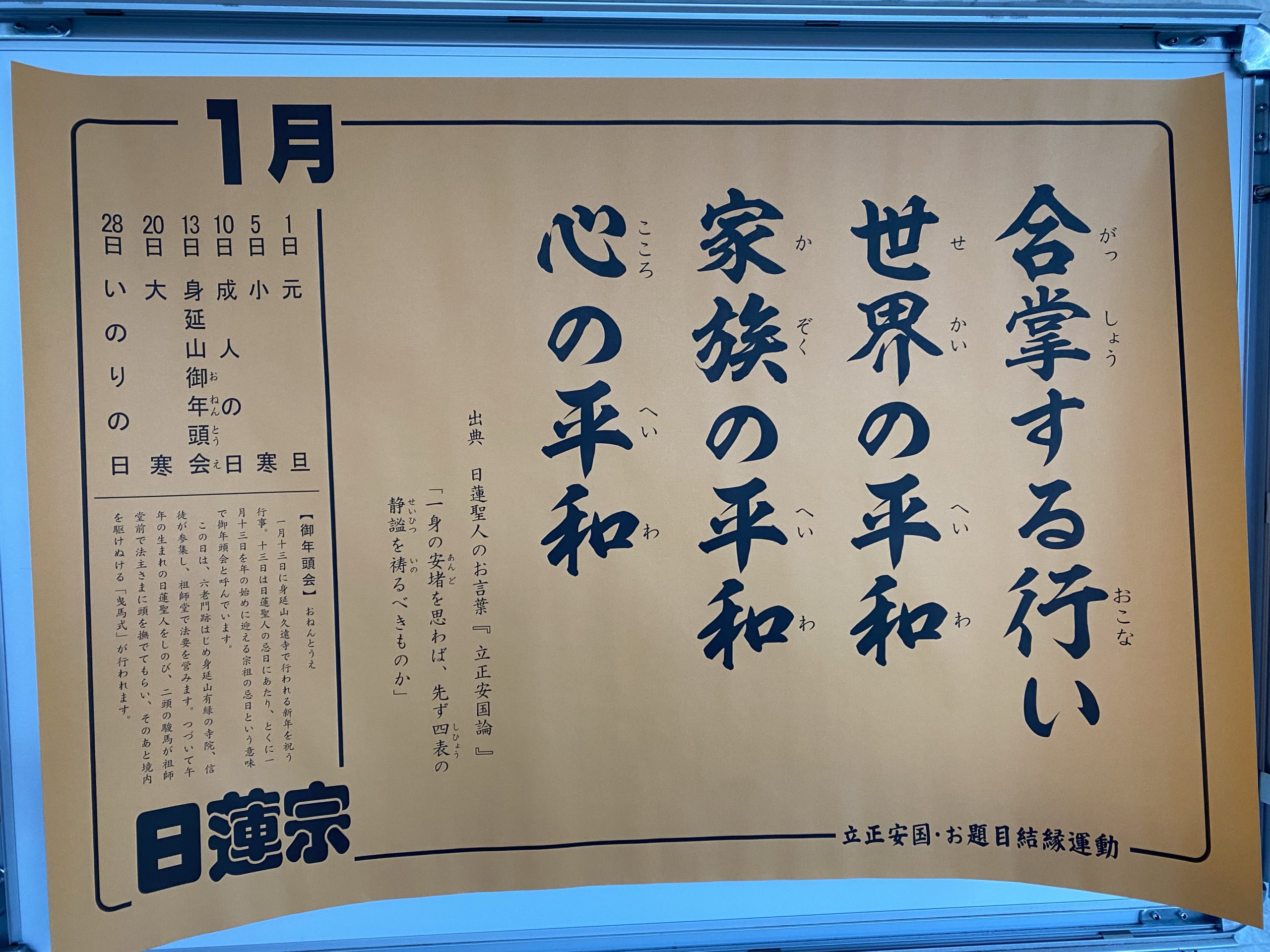

今月の聖語 令和4年1月

2022年2月1日(火)

人は善根をなせば必ず栄う

日蓮聖人御遺文「上野殿御返事」

解説 〜善根を積もう〜

新年おめでとうございます。

喜びごとがあると、まず「おめでとう」と言いますが、その語源を辿ると、諸説の1つに「賞賛する」意味の「めで(愛で)る」に甚だしい様を示す「いたし」が付いて「めでいたし」となり、それが縮まって「めでたい」となったそうです。つまり大いに褒め称えるべきことなのです。

ならば「めでたい年」にするには人頼みではなく、自ら称賛値する善根を積む努力が重要になります。その心がけの第1歩はすべてに向かって謙虚になることではないでしょうか。

「実るほど頭を垂れる稲穂かな。垂れるほど人は見上げる藤の花」 今年の座右の銘にされてはいかがですか。

日蓮聖人ご遺文 『上野殿御返事』

富士上野に住む信徒の南条時光が元旦に続いて正月3日にも数多くの供養品を送ったことへの礼状です。

困窮する身延での聖人の生活を助けるため、頻繁に供養の品々を送り続けました。

聖人はその善根に対し、感謝するとともに一層の法華経信仰を督励されました。

弘安3年(1280)

聖寿59歳

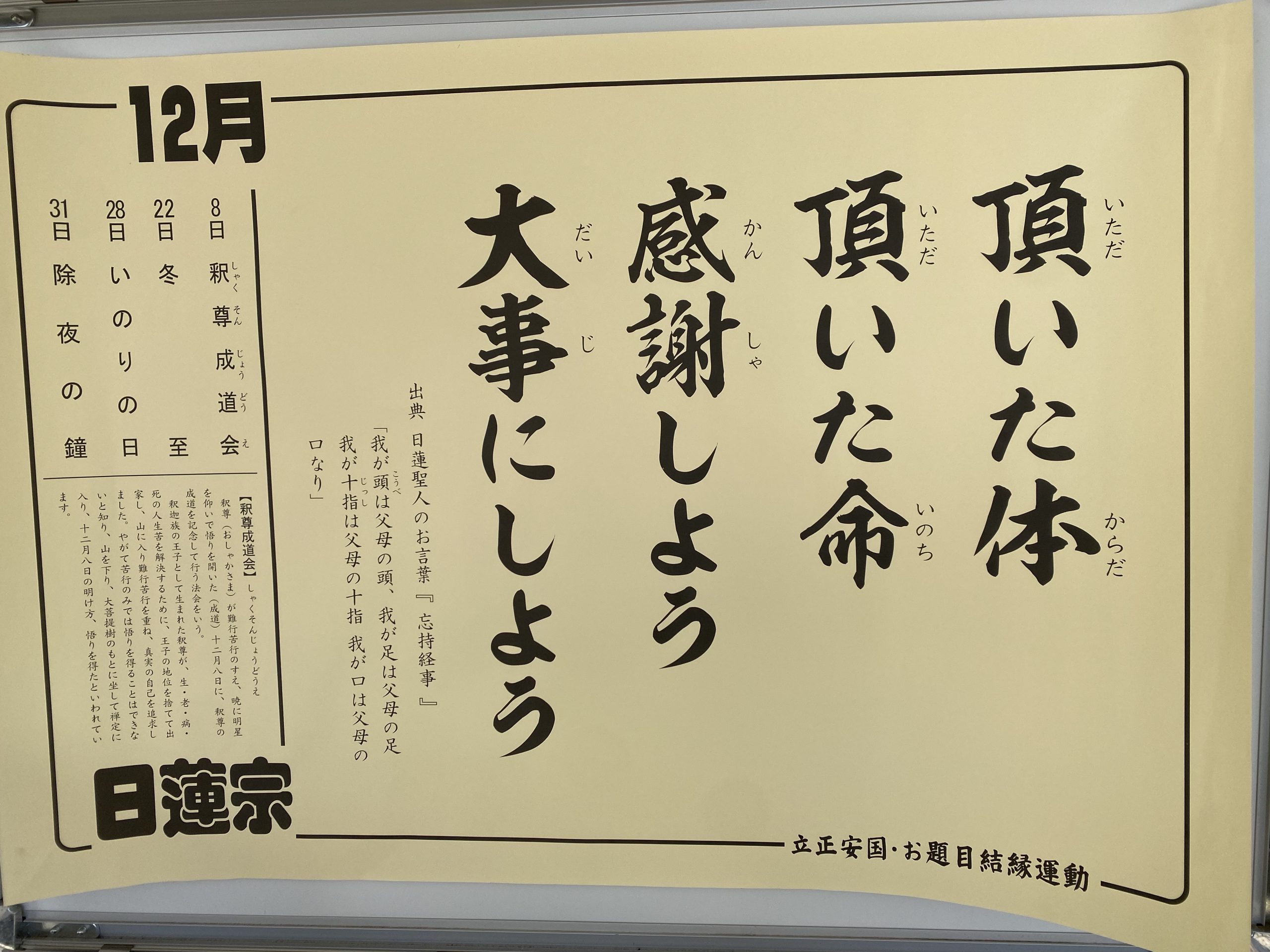

今月の聖語 令和3年12月

2021年12月31日(金)

「永劫の善苗を植えよ」

日蓮聖人御遺文「守護国家論」

解説 〜金言〜

「児孫のために美田を買わず」

大きな財産を遺すことはかえって子孫を怠惰にさせてしまう。この句はその戒めとしてよく言われています。

しかし美田にするためには善き苗を遺さなければならないはずです。その苗とは子孫の糧となる親の教えです。そしてこの教えとは親の生き方に表れ、さらにその生き方を支えた信念があるはずです。その信念を言葉に表したのを「金言」と呼びます。

ただその「金言」は往々にして親の生前より亡き後に子どもの心に蘇ってくるものです。

こんな句があります。

「老いて後思い知るこそ悲しけれこの世にあらぬ親の恵みに」

『守護国家論』

本書は日蓮聖人が『立正安国論』を執筆する以前の著述としては最重要御書に匹敵します。聖人の初期教学が詳細に述べられているからです。

そこには末法万年、永久に私たちを導びく釈尊の金言は法華経に集約されていると説かれているのです。

正元元年(1259)聖寿38歳

今年も一年大変お世話になりました。来年も宜しくお願い申し上げます。

良いお年をお迎え下さいませ。

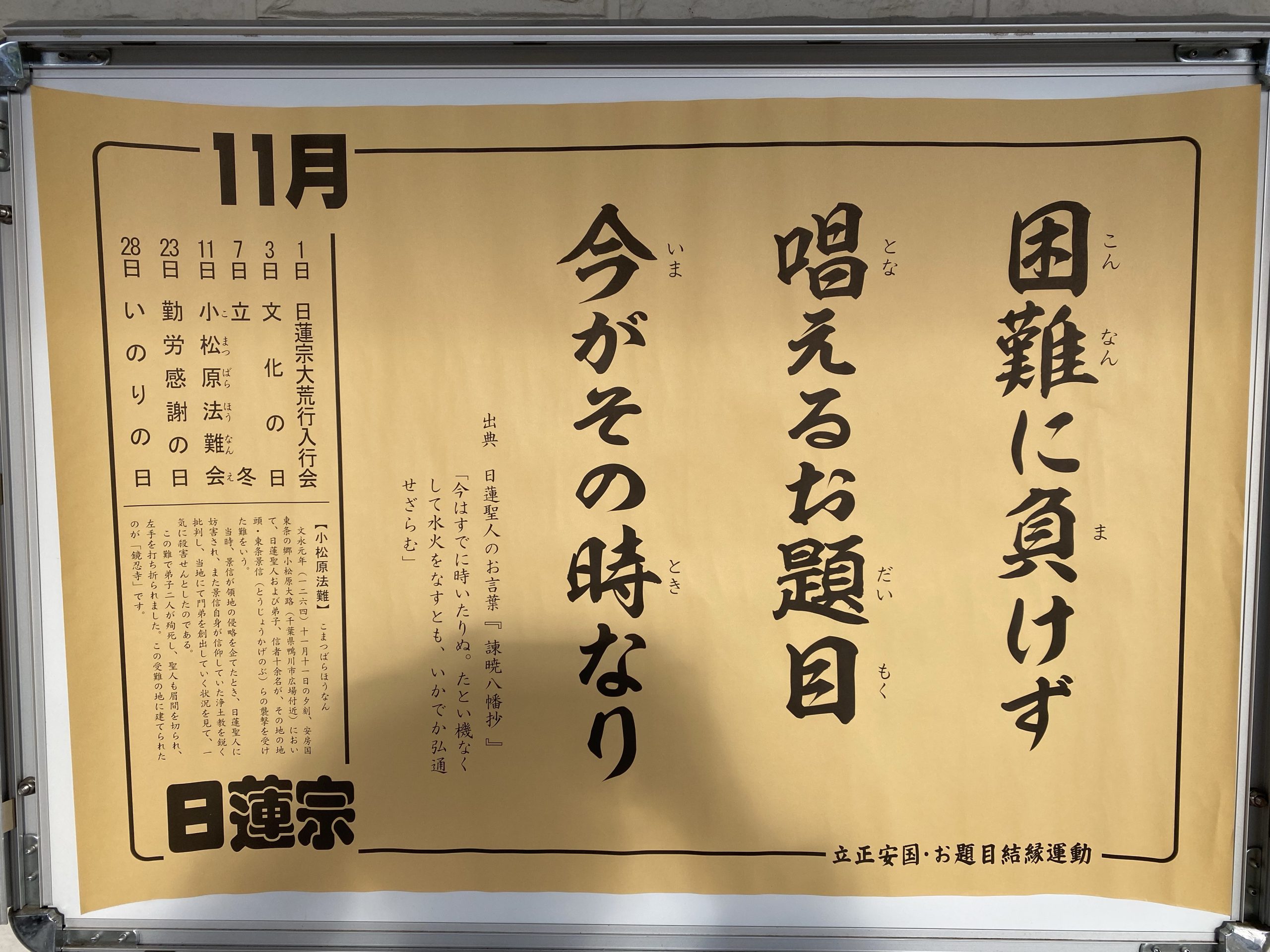

今月の聖語 令和3年11月

2021年12月1日(水)

「此より大海を亘りて佐渡の国に至らんと欲す」

日蓮聖人御遺文 『寺泊御書』

解説 〜覚悟〜

このお言葉は日蓮聖人が佐渡流罪に当たって出船地、現在の新潟県寺泊から富木常忍を通し弟子信徒へ宛てた遺書に匹敵する一節です。本書には再び生きて戻れぬ覚悟がにじみ出ています。

しかし、このお言葉には幕府の命に従って止むなく赴くのではなく、むしろ死を覚悟した先には仏の命に従い、法華経の教えを体現しようとする不動の信念が込められています。

よく聞く言葉です。「艱難汝を玉にす」艱難を恐れぬ覚悟が自らを磨く源になるのです。

日蓮聖人ご遺文『寺泊御書』

佐渡島はその昔、為政者に反する人の流罪地でもありました。当時京都から遠いほど重罪で順徳上皇や世阿弥も流されました。

鎌倉幕府は政治の在り様に異を唱える聖人を危険人物とし斬首の刑を下しました。しかし事成らず佐渡流罪に処したのです。

750年前の今月、聖人は足かけ4ヵ年の佐渡での流人生活が佐渡塚原から始まりました。

このご苦難にしっかりと向き合うことが取りも直さず、私たち自身のお題目信仰への覚悟を固めることに繋がるのです。

文永8年(1271)

聖寿50歳

今月もあと1ヶ月となりました。どうぞご自愛頂き、良いお年をお迎えくださいませ。

今月の聖語 令和3年10月

2021年11月1日(月)

深く世法を識れば

即ち是れ仏法なり

日蓮聖人御遺文「開目抄」

〜解説〜 ー答えはあなたの足元にー

「チルチルとミチルの兄妹は幸せの青い鳥を探し求めて旅に出ます。結局見つけたのは我が家の鳥かごの中でした」という『青い鳥』の話は有名です。

ところで仏法の究極は幸せとは何かに答えを出してくれるところでしょう。

その仏法はこう答えます。

「あなたは既に答えの上に立っているのだよ」と。

日蓮聖人ご遺文『開目抄』

世法とは俗世の道理と解されます。私たちはそれを指針とし日々の生き方に答えを出しています。故にそれは往々にして変化し迷いを生む元ともなります。

一方、不変的な道理を示すのが仏法です。その仏法の究極である法華経はこう説きます。

「どんな状況にあろうと今のあなたをすべて受け入れなさい。すると、今あなたが求める答えの上に既に立っていたことに気付くでしょう。それが世法と仏法が合致するところです」

ではどうすれば今の私を受け入れることができるのか?

日蓮聖人は語ります。「南無妙法蓮華経を信じ唱えることが今を受け入れる姿である」と。

文永9年(1272)聖寿51歳

今月の聖語 令和3年9月

2021年10月1日(金)

蘇生と申すは

よみがえる義なり

日蓮聖人御遺文「法華題目抄」

〜解説〜 ー蘇生ー

現代は環境保全と資源枯渇回避のため「リサイクル」が重要視されています。リサイクルとは不要になった物が再び命を吹き返すことです。この言葉を聞くとこんな話を思い出します。

「くず鉄というが鉄にくずはないんだ。集めて溶かし直せば車にも橋にも成って蘇るのだ。人も同じ。くずなど世の中に1人もいない」と。

自信を失い落ち込んだ時、心の中で何度も繰り返します。

腐るな、へこむな輝け我が命!

日蓮聖人ご遺文『法華題目鈔』

本書には日蓮聖人の信仰の根幹が所々に説かれています。その1つが「蘇生」という教えです。

法華経以外の大乗経では釈尊の直弟子に対して「自己の完成のみを目指す者は如何に修行とはいえ成仏はできない」と言われていました。しかし法華経は違います。「あなたたちの修行の姿こそ自らは気付いていないかも知れないが、他を励ます立派な菩薩行なのですよ」とエールを送っているのです。正に絶望のどん底に陥っていた弟子たちは法華経によって蘇ったのです。

一切の存在に命を吹き込むのが法華経であると日蓮聖人は明言されています。

文永3年(1266)

聖寿45歳