お寺の手帖

「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、

みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。

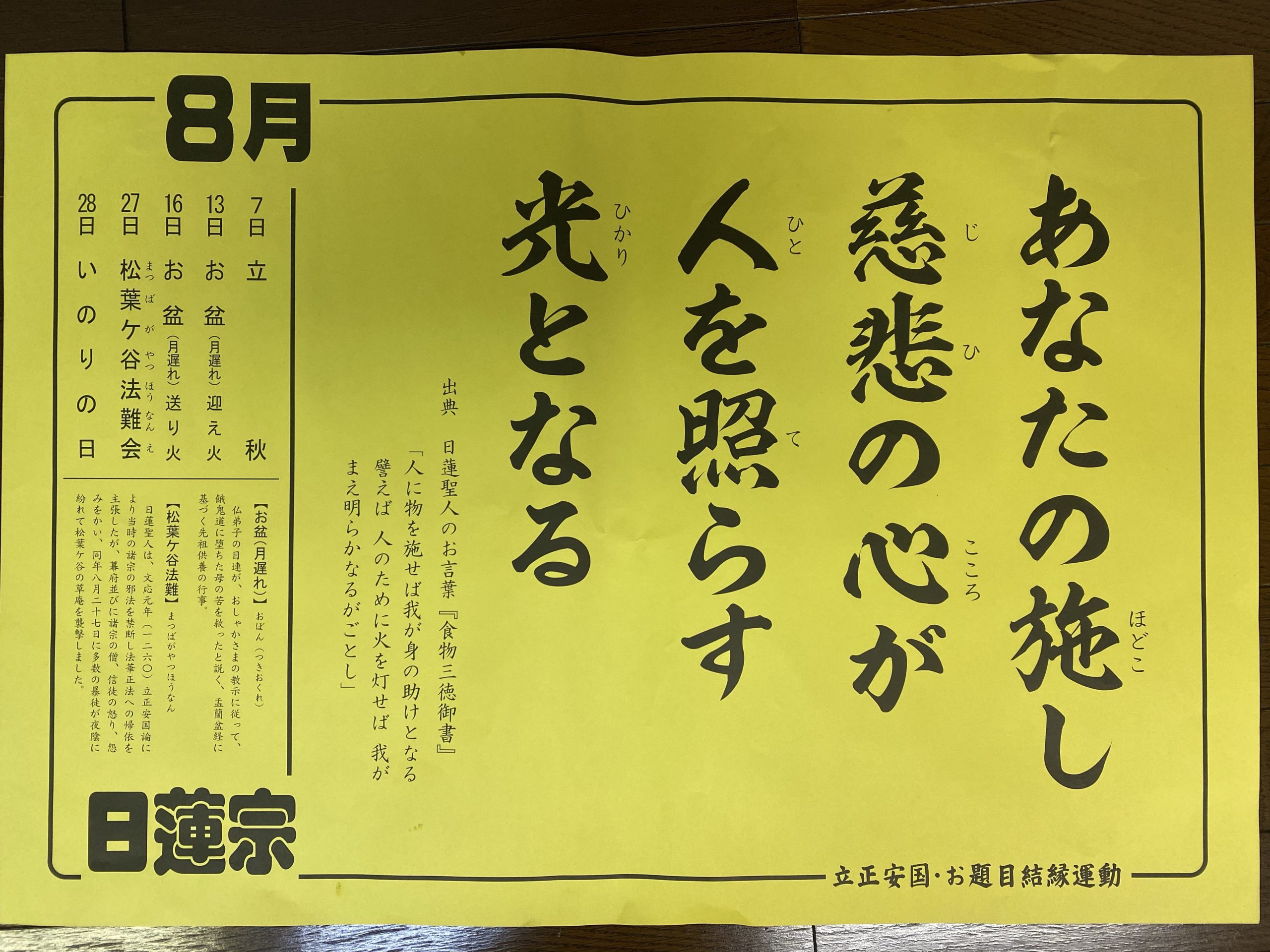

今月の聖語

今月の聖語 令和3年8月

2021年9月1日(水)

法華経は女人成仏をさきとする

日蓮聖人御遺文「千日尼御前御返事」

〜解説〜 ー女性の力ー

近年女性の地位向上が大いに叫ばれていますが、実はお釈迦さまはすでに3千年前に法華経を通して男女平等を宣言されていました。

ひと昔前までは洋の東西を問わず男性優位の考え方が当たり前でした。しかしその男性も母親がいなければ生まれません。

どちらが欠けても世の中は成り立たたないのは自明の理です。

再度根本に立ち返り考えて下さい。男(ひと)は女(ひと)があっての人なのです。

日蓮聖人ご遺文『千日尼御前御返事』

日蓮聖人のご遺文で注目すべきは女性に宛てた書簡が多い点です。本書は佐渡の住人で大信徒である阿仏房が身延の聖人を訪ね、その帰途に託された妻・千日尼への書状です。

夫が3度も身延へ来られたのも一重に妻の尽力によるものと称賛されています。これは本書に限らず聖人が常に女性の能力を高く評価されていた証左です。

聖人は今よく言われるジェンダーフリーに通じる思想をすでに持っておられました。それはすべて法華経から発していたのです。

弘安元年(1278)聖寿57歳

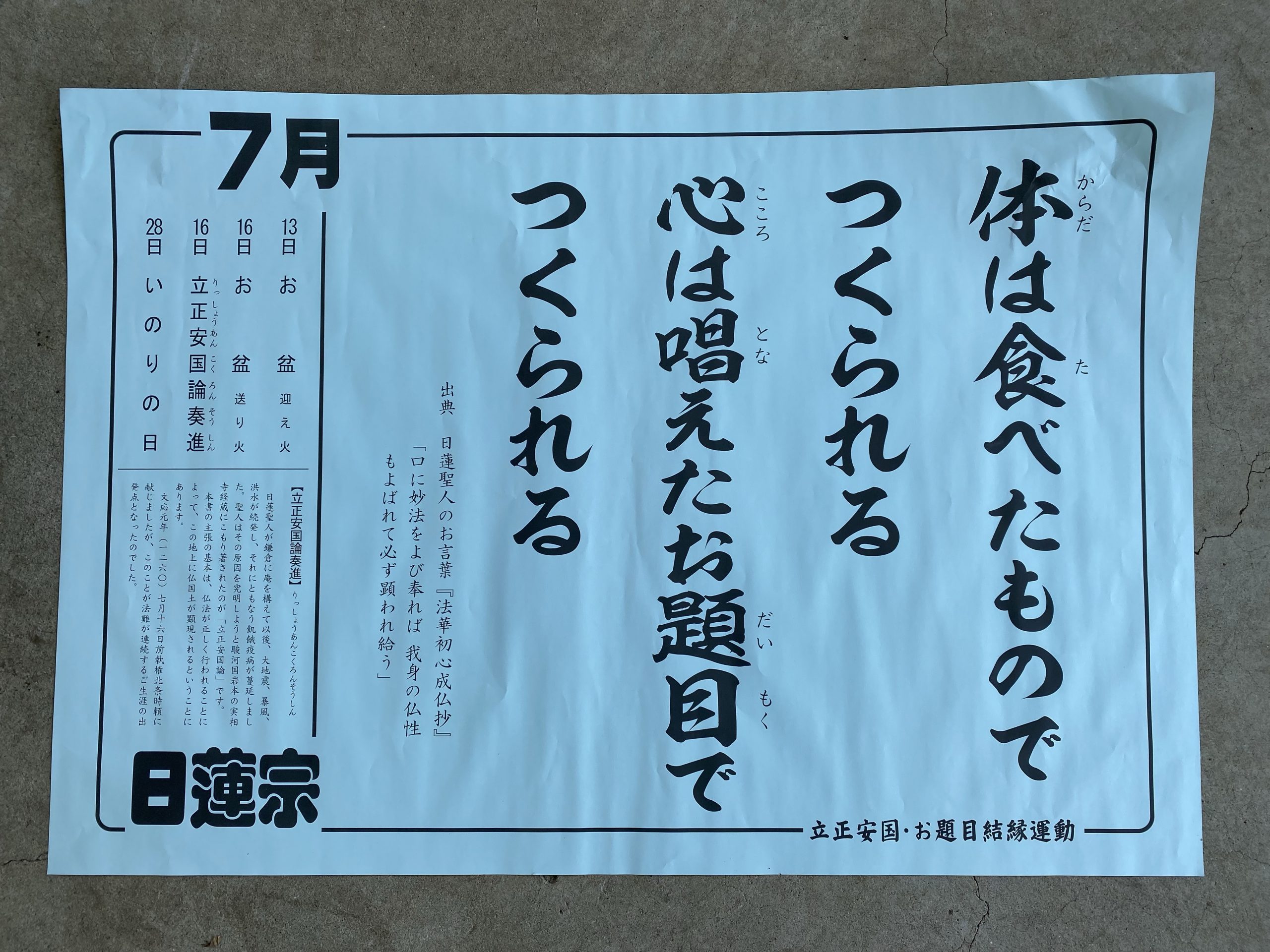

今月の聖語 令和3年7月

2021年8月1日(日)

霊山浄土にては

かならずゆきあひ

たてまつるべし

日蓮聖人御遺文『是日尼御書』

〜解説〜 ー霊山の契りー

日本人の死生観に関する研究論文を目にしました。そこにはこんなアンケート調査が盛り込まれていました。

「あなたは死後の世界の存在を信じますか?」

調査対象は10歳から90歳までの男女100人。結果は67㌫の人が信じると回答したとあります。

今生ですべてが終わってしまうと思うのか。それとも、人生の幕は降りてもその向こうに新たな舞台が始まると信じるかでは、今の生き方が大きく変わってくるのではないでしょうか。

「生き方が逝き方」という言葉がふと心に浮かびました。

日蓮聖人ご遺文『是日尼御書』

本書は佐渡の是日尼に対してで、夫が身延の日蓮聖人の下に給仕に上がったことへの礼状。

身延に入られた聖人はこの時期体調を大きく崩しつつも弟子信徒に対し精力的に教化活動をされていました。しかし一方ではご自身の死期も脳裏をかすめておられたのかも知れません。

あの世、すなわち霊山浄土においても弟子信徒との変わらぬ契りを結んでおられたのです。

弘安元年(1278)

聖寿57歳

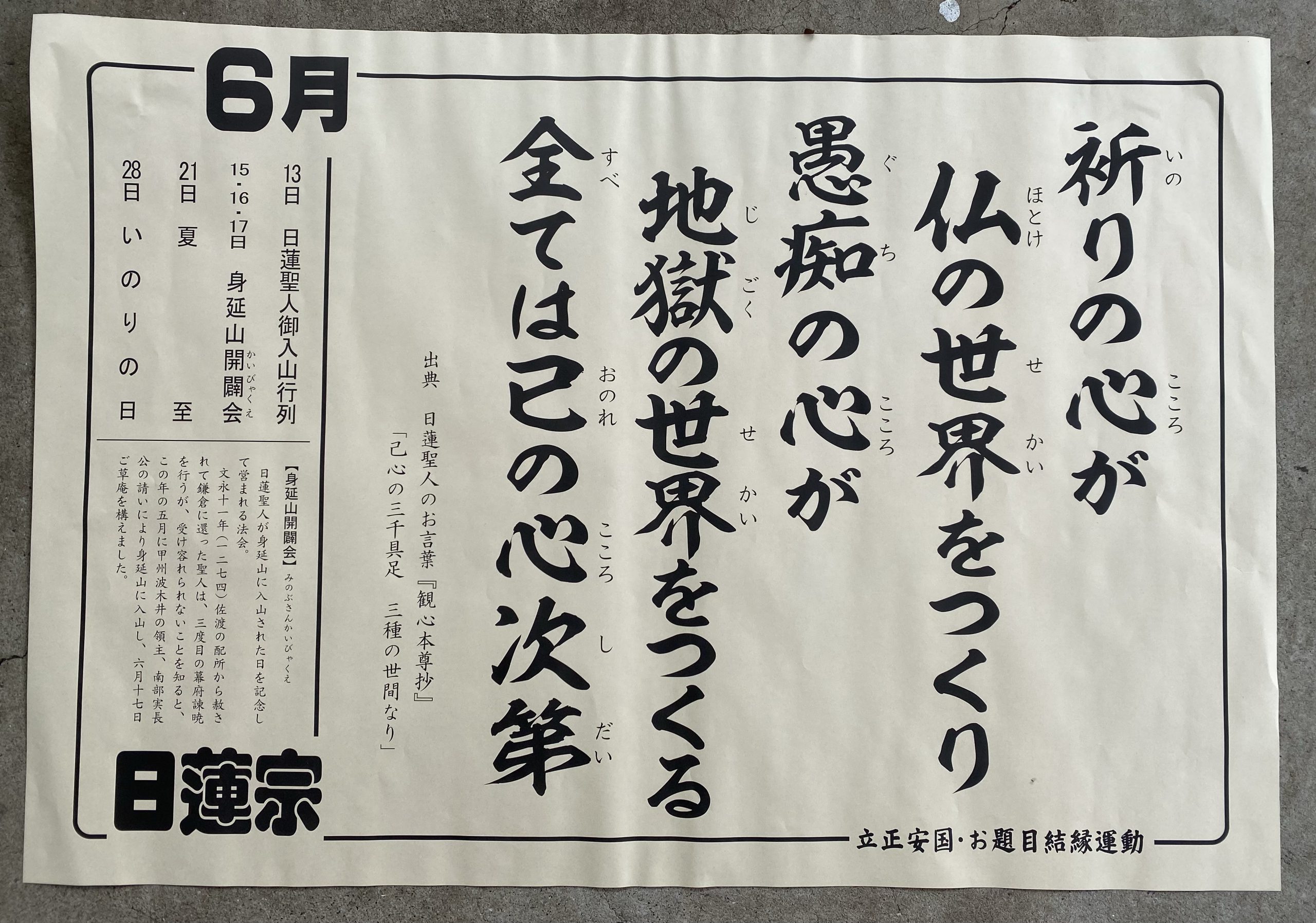

今月の聖語 令和3年6月

2021年7月1日(木)

御みやづかいを法華経とをぼしめせ

日蓮聖人御遺文「檀越某御返事」

〜解説〜

今春、入学や就職のスタートを切られた方、はや1ヵ月以上が経ちました。元気で頑張っておられますか? 努力は勿論、すべてご縁があったからこそあなたは今そこにいるのです。

でも中には希望に溢れて入った学校や職場が期待したのとは違っていた。こんな筈じゃなかったのに、と後悔や迷いが生じている方もいるかも知れません。

しかし昔からよく言うじゃないですか。「何事も三日三月三年」

もう少しその石にかじりついてみてはいかがでしょう。意外な味に出会うかも知れませんよ。

日蓮聖人ご遺文 『檀越某御返事』

本書は一説では武士の四条金吾氏に与えたといわれています。短い書状ながら重要な内容が含まれており、1つは3度目の流罪の情報が身延に寄せられ、それに対し日蓮聖人は悦んで受け入れる覚悟を述べておられます。

もう1点は金吾氏に対し主君に仕えることが法華経の修行であることを諭されます。引用の聖語はその説諭です。

信仰とはすべてを受け入れる覚悟で今を生きることなのです。

弘安元年 聖寿57歳

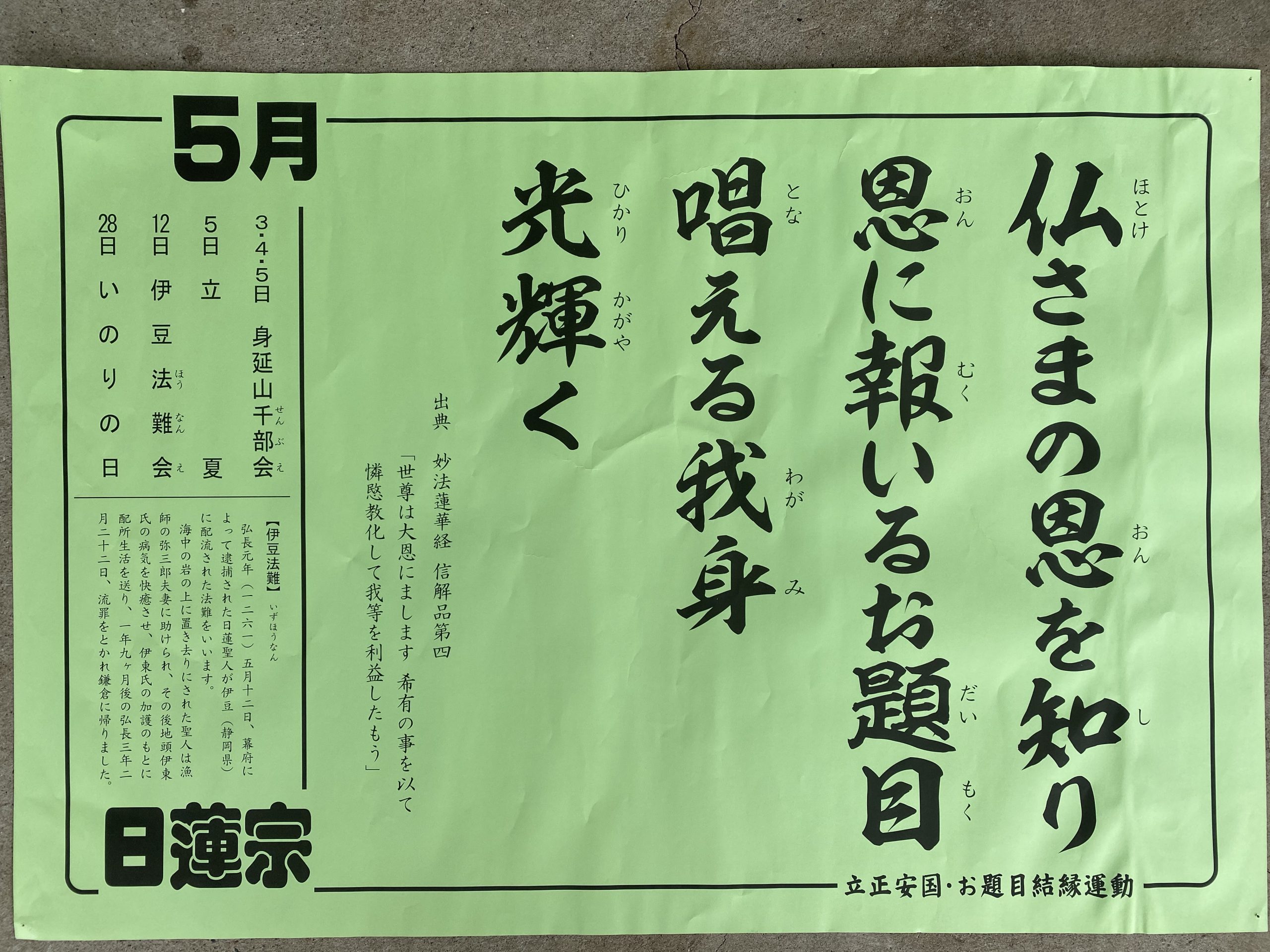

今月の聖語 令和3年5月

2021年6月1日(火)

仏法を心みよ

日蓮聖人御遺文『撰時抄』

〜解説〜

コロナ禍自粛から自宅で簡単に、しかも豪華に美味しく作れるレシピがテレビなどで多く紹介されています。しかし、いくら創意工夫されたレシピでも実際自ら作ってみないとその美味しさは味わえません。大切なのは自分で試してみることです。

何事においても「万事見て、学んで、やってみる」これがわが身につく極意です。

況んや人生に味を醸し出す信仰においては決して忘れてはならない心得ではないでしょうか。

まずはレッツ・トライ!

日蓮聖人ご遺文『撰時抄』

法華経『如来寿量品』に「汝取って服すべし」という教えがあります。自らが手を伸ばして自分の口に入れることで本当の味をかみ締められるというのです。それがたとえ苦くとも、どこまでも食らいつくことで真味が分かるのです。そしてその覚悟が最重要だと説いています。

日蓮聖人の教えの根幹はここにあります。その叫びが「仏法を心みよ」なのです。

「他人の解説を聞いて分かった気になるな。自分で試しなさい」これがこのお言葉の根底にあるのです。

建治元年(1275) 聖寿54歳

今月から教箋も写真にて掲載させて頂きます。

今月の聖語 令和3年4月

2021年5月1日(土)

一華を見て

春を推せよ

日蓮聖人御遺文「開目抄」

〜解説〜

「一を聞いて十を知る」

いよいよ百花繚乱の季節となりました。ところでその1つ、桜の開花は気象庁が標本木の蕾の状況を観察して予想を立てることでよく知られています。

このように桜に限らずサンプルを元にさまざまな事象を予想することはよくあります。これらから連想する言葉に「一を聞いて十を知る」があります。ですがこの「十」を知るのには優れた英知が必要となってきます。

その英知を開花させるには仏さまの智慧をいただくこと。すなわち信仰が重要になるのではないでしょうか。

日蓮聖人ご遺文『開目抄』

日蓮聖人はこの聖語の直前に「一渧をなめて大海の潮を知り」と示されています。すなわちすべてを調べずとも、一滴なめれば海水は塩辛いものだ。華も同様、桜を見れば春の訪れがわかると述べられます。これを「挙一例諸(一を挙げて諸々の実例とする)」と表現されています。その心は「一」の中に事象のすべてが収まっているのだということです。

この見地は釈尊の一切の智慧は法華経に収まる、との信仰から発出しているのです。

文永9年(1272) 聖寿51歳

今月の聖語 令和3年3月

2021年4月1日(木)

孝養父母は

第一にて候

日蓮聖人御遺文「窪尼御前御返事」

解説〜孝養〜

「実に古くして新しき道は報恩のおしえなり 孝は百行のもとにして信への道の正門ぞ」という言葉があります。

昨今の風潮をみると「孝養」という言葉を耳にすることが少なくなった気がしませんか?

しかし親への報恩は、すなわち自分自身の命の尊さを省みることにもなります。そしてそれこそが信仰の出発点であり到達点でもあるのです。

今月はお彼岸を迎えます。この機会に「孝養」と口ずさんでみて下さい。きっと何かを感じることができるでしょう。

日蓮聖人ご遺文『窪尼御前御返事』

この女性は日蓮聖人の有力信徒高橋六郎兵衛入道の妻で持妙尼と称します。富士の久保に住むことから窪尼とも呼ばれました。

聖人は農繁期ながら身延の窮状を案じ供養を送った志に感謝し、亡夫の成仏と、遺された孝心厚い娘の多幸が述べられています。文末に貧しいながらも母を養う娘が天の心を打ち、皇帝の妃になった中国の故事を引き、「一切の善根の中に孝養父母は第一にて候」と法華経信仰の篤い母子を讃えておられます。

弘安2年(1279) 聖寿58歳

今月の聖語 令和3年2月

2021年3月1日(月)

日蓮は

安房の国片海の

海人が子なり

解説〜宗祖ご降誕によせて〜

「この紋所が目に入らぬか。ここにおわすをどなたと心得る」。ご存知水戸黄門の決め台詞です。その黄門さまは日蓮宗に縁が深く、母の菩提を弔うために水戸に久昌寺を建てられました。

ところで黄門さまご自身のお誕生日にこんな逸話があります。家臣が祝いの日として豪勢な膳を用意したところそれを止め、白粥と梅干し1つにされました。その理由を「せめて今日1日を粗食とせしは、母上が我れを産みし折の苦しみを終生忘れぬためである」と語ったというこです。

誕生日は祝福されるだけの日ではなく、両親をはじめ周囲の人びとへの報恩の日でもあることを忘れてはならないのです。

さて表題のように日蓮聖人は現在の千葉県鴨川市小湊に漁師の子としてお生まれになりました。2月16日には、聖人ご誕生800年を迎えます。しかしそのご生涯はご苦難の連続でした。それはなぜか。ひとえに自分をこの世に送り出し育んで下さった父母、そして縁ある人びとを成仏に導くため。それがご自身の誕生への報恩行だったのです。

日蓮聖人ご遺文『本尊問答抄』

弘安元年(1278)聖寿57歳

今月の聖語 令和3年1月

2021年2月1日(月)

新春の慶賀 自他

幸甚幸甚

日蓮聖人御遺文「清澄寺大衆中」

解説 〜招福の秘訣〜

新年おめでとうございます。おめでたいというと福を招く神として七福神を思い浮かべます。

一方招福に大切なのは何はさておき私たちの心掛けでしょう。

ではどのような心掛けが大切なのか? ちょっと七福神さまのお姿を思い出して下さい。

7人に共通する1つにお耳が大きいことに気付きませんか。これは人の話をよく聞きなさいという象徴ではないでしょうか。2つ目はお顔の割にお口が皆さん可愛いおちょぼ口。これは言葉に十分に気を付けなさい、との戒めではないでしょうか。

招福の条件は耳は大きく、口は小さく!

コロナ禍の中、今年の心掛けにしようではありませんか。

日蓮聖人ご遺文『清澄寺大衆中』

本書は清澄での立教開宗初転法輪が描写されています。

この頃も現在と同様、正に疫病が蔓延し多くの人が亡くなっていました。苦しむ庶民を救おうとお題目の第一声を上げられたのが清澄寺だったのです。

聖人の生涯は耳を大きくし釈尊の声を聞き、口からは釈尊の真実の言葉を発するものでした。

建治2年(1276) 聖寿55歳

今月の聖語 令和2年12月

2020年12月31日(木)

随喜と申すは

随順の義なり

日蓮聖人御遺文「唱法華題目鈔」

解説〜やる気にスイッチ・オン〜

人を突き動かす原動力は感激ではないでしょうか。

以前ベストセラーになった小説の一節です。

「目あれど美を知らず、耳あれど楽を聴かず、心あれども真を解せず、感激せざれば燃えもせず」(黒柳徹子さんの自伝小説『窓ぎわのトットちゃん』より)

法華経には「随喜」という言葉が随所に見られます。仏さまの教えを聞いた衆生が感激し修行の志を懐く瞬間です。その時の心持ちは100パーセント仏さまに心を開き、素直に随順する状態だったのです。

目標を立てたなら、それに向かって真っすぐ素直に飛び込みましょう。

それがやる気に「スイッチ・オン」する秘訣です。

日蓮聖人ご遺文『唱法華題目鈔』

本鈔は『立正安国論』とほぼ同時の著述で『安国論』の姉妹編といわれています。

15番の問答形式で展開し、多くの信徒を対象とした教義書的意義を持つとされます。

主題は題号の如く法華経の題目を唱える意義と功徳が説かれ、法華経の聴聞随喜がキーワードになっています。

文応元年(1260) 聖寿39歳

本年も早いもので、大晦日となりました。

お檀家様、信者様の皆様におかれましては、多大なるお心遣いありがとうございます。

来年も変わらず、皆様と笑顔でご挨拶出来れば幸いです。

その為にも、お寺をもっと良く、素晴らしいものにしていくべく精進して参りますので、変わらぬご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

日中は暖かかったですが、朝晩の冷え込みがかなりキツくなって参りました。

お身体ご自愛くださいませ。

来年も能王山盛圓寺を何卒宜しくお願い致します。

今月の聖語 令和2年11月

2020年12月1日(火)

おとこのしわざは

女のちからなり

日蓮聖人御遺文「富木尼御前御書」

解説〜夫婦円満の秘訣〜

こんな句があります。夫が「お前みたいなおたふくババを、俺でありゃこそ置いてやる」と言うと、妻はすかさず「私なりゃこそ辛抱もするが、誰がみるぞや痩せ世帯」。

よくご説教で引かれる道歌です。しかし、この句はこう続きます。

「外で俺が働けるのも、家を貴女が守りゃこそ。私みたいなふつつか者を、貴方なりゃこそ大切に。こそと威張ってこちらにつけりゃ、何とこしゃくと喧嘩ごし。こそと崇めて向こうにつけりゃ、ニッコリ笑ってあなたこそ。喧嘩するのも仲良くするのも、こその付けどこただ1つ」

今月22日はいい夫婦の日です。共に見つめ直して下さい。

日蓮聖人ご遺文「富木尼御前御書」

身延山から富木常忍氏の妻に与えられたお手紙です。

常忍氏が亡き母の遺骨を身延に納骨した折に託されました。妻が生前母によく仕えてくれたと深く感謝する夫の思いを受けて描かれました。

女性が軽視される時代にあって聖人は常に女性の力の偉大さを称賛されています。

建治2年(1276) 聖寿55歳