お寺の手帖

「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、

みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。

今月の聖語

今月の聖語 令和5年6月

2023年7月1日(土)

各々思ひ切り給へ

日蓮聖人御遺文『種種御振舞御書』

建治元年(1275)聖寿54歳

解説 =思い切りよく=

朝起きたらまず何をしますか? 歯を磨きますか? 顔を洗いますか?

こんな日常の些細なことでも私たちはその都度決断しています。ケンブリッジ大学での研究によると私たちは1日に3万5千回も決断をしているそうです。人生はさまざまな決断の連続なのです。

思い切りよく決断できるにこしたことはありません。でも迷いが生じて、煮え切らないこともあります。気持ちの整理がつかず混乱し、時にはやる気や元気を失ったりします。そんな時、あなた自身と周囲の皆がワクワク笑顔になれるかどうかを判断基準にしてみませんか?

それでもダメだったら、やっぱりこちらも思い切りよく、ゆっくり時期を待つという決断をしてみましょう。

悩み迷うことは自分が成長しようとしている証拠です。思い切れる時は必ず来ますよ。

◎日蓮聖人御遺文『種種御振舞御書』

何事も勇気と自信をもって行動することが大切だと示された、激励のメッセージといえる箇所からの抜粋です。迷っている人の背中をそっと押してくれる心遣いが伝わってきます。

建治元年(1275)聖寿54歳

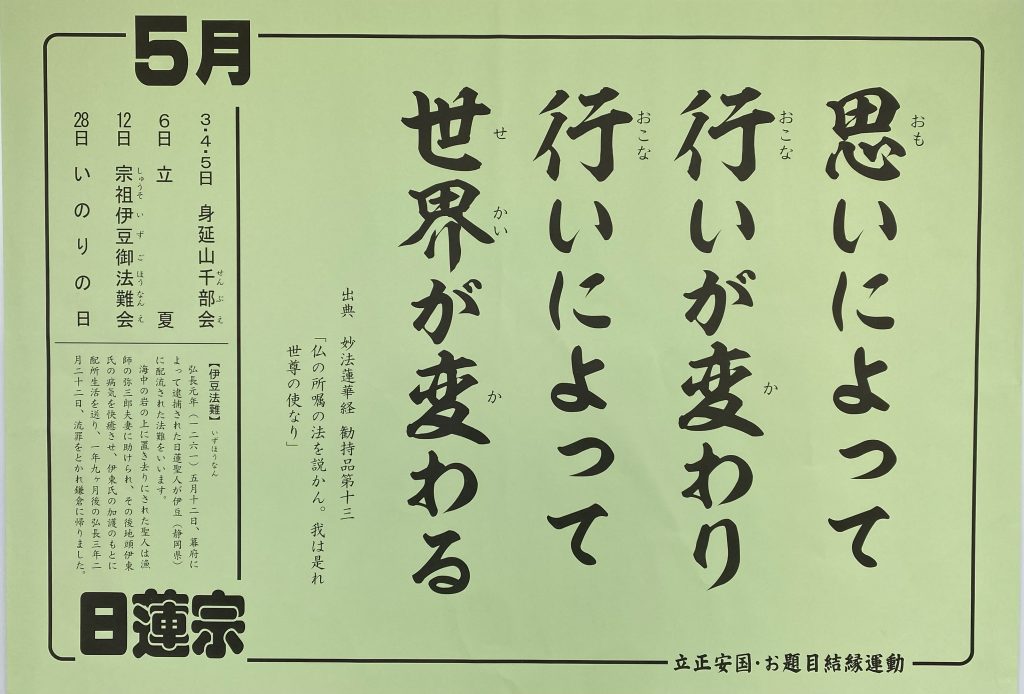

今月の聖語 令和5年5月

2023年6月1日(木)

八のかぜにをかされぬを賢人と申すなり

日蓮聖人御遺文『四条金吾殿御返事』

建治3年(1277)聖寿56歳

解説 =しなやかな心で=

褒められれば有頂天になり、文句をいわれれば怒り、時にはへこんだり…。何かとストレスがたまる現代社会です。

私たちの身の回りには8つの風が吹いているといわれています。喜んだり、しょげたり、傷付けられたり、感謝されたり、尊敬されたり、陰口をたたかれたり、辛くなったり、楽しくなったり…。良い風の日も嫌な風が吹く日もあるのが人生です。

生きていればいろいろなことがありますが、それを乗り越えていくのは、何事にも動じない頑強な心ばかりではありません。どうしようもない悩みや苦しみは1人で抱えず、お寺や公的機関、周りの人に相談してみるのも方法です。

木の枝は頑強なほど折れやすいのです。どんな風とも仲良くできる枝垂れ桜のように、柳のように、しなやかにしなやかに生きていきましょう。

◎日蓮聖人ご遺文

『四条金吾殿御返事』

思い通りにいかないとき、人としてどんな心構えで暮らしていけばいいかを伝えています。人を怨まず穏かな心を保つことが大切だと諭されながら、事態の好転を祈られています。

建治3年(1277)聖寿56歳

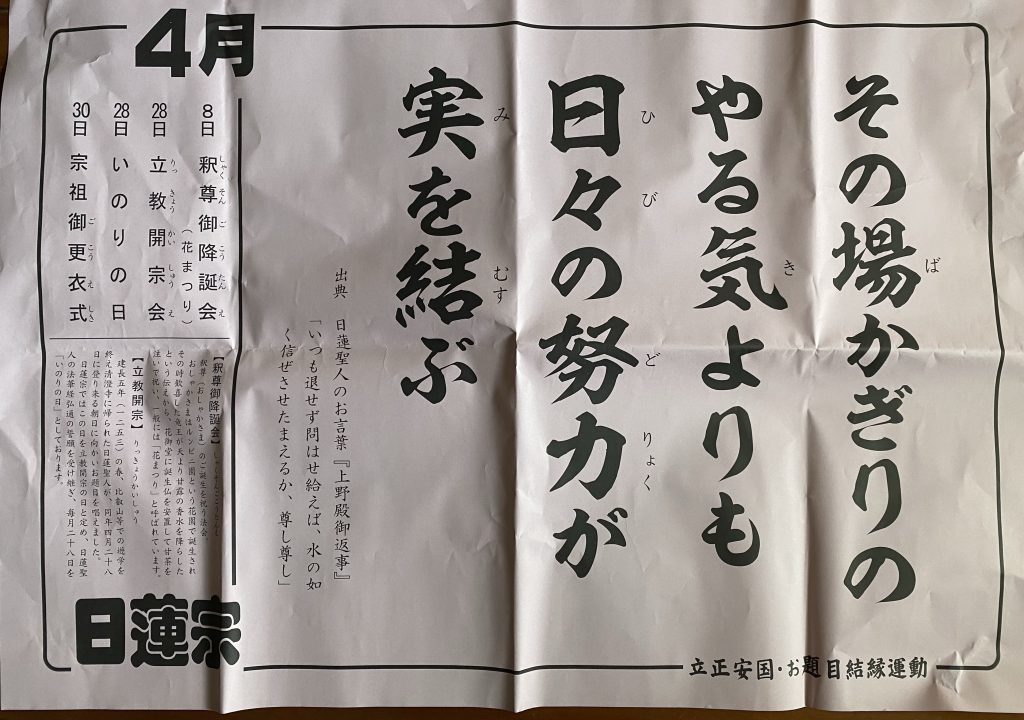

今月の聖語 令和5年4月

2023年5月1日(月)

この土は本土となり

日蓮聖人御遺文『開目抄』

文永9年(1272)聖寿51歳

解説 =自分には見える花を=

草はU字溝のわずかなすき間からも元気に芽を出します。この草にとって生きる場所はこのすき間で、場所を移すわけにはいきません。まさにこの場所で一所懸命に生きているのです。

でも人間の場合は、どうしようもなく辛かったら、逃げたっていいんです。1つの場所で生きることを「一所懸命」といい、それも1つの生き方ですが、何がなんでもそこで頑張らなくてもいいんです。今生きているこの広い世界こそ私たちが幸せになれる所だからです。取り巻く環境によってはうまくいかなかったり、思い通りにいかないこともあるでしょう。それを乗り越えてその場所にとどまる人もいれば、違う場所で再起を目指す人もいます。どちらも同じです。人間は生きるだけで十分頑張っているのですから。それぞれの生きる場所で、他人には見えなくても自分には見える花を咲かせてください。

日蓮聖人ご遺文

『開目抄』

私たちが生活する「今」を救う方法を、みんなに理解してもらおうと書かれた一書です。生きているこの世界こそが、人間が真の幸せを得られる場所だと示されています。

文永9年(1272)聖寿51歳

今月の聖語 令和5年3月

2023年4月1日(土)

南無と申す字は敬う心なり

日蓮聖人御遺文『内房女房御返事』

解説 =尊敬と羨望=

世界や社会で活躍する人たちは、その努力や人柄、結果に対して多くの人から尊敬の心を抱かれます。しかし、ときとして私たちはその副次的に得る富を成功や尊敬の証と短絡的に考え、そこだけを真似することも多いです。つまり高価なものを所有するなどして、尊敬と似て非なる羨望を受けたいという欲求を起こすのです。実は羨望は妬みとも解されます。

身近で尊敬される人とは、困っていたら助けてくれたり、的確な助言をくれたり、いつでも親身になってくれる人です。あなたにそういった尊敬できる人がいるならば、それはあなたがそこに至りたいと思っているからです。あなたはあなたのままで尊敬する人を鑑としながら人生を歩んで行けば、意識せずあなたがまた人から尊敬される存在となります。羨望されたいは捨てて、尊敬されるような生き方は周りをも幸せにします。

日蓮聖人ご遺文 『内房女房御返事』

父親を亡くしてから日の浅い女性に宛てられたお手紙です。勇気づけようと故事や譬えなどを用いてわかりやすく書かれ、親身に女性に向き合う姿が浮かびます。

弘安3年(1280)聖寿59歳

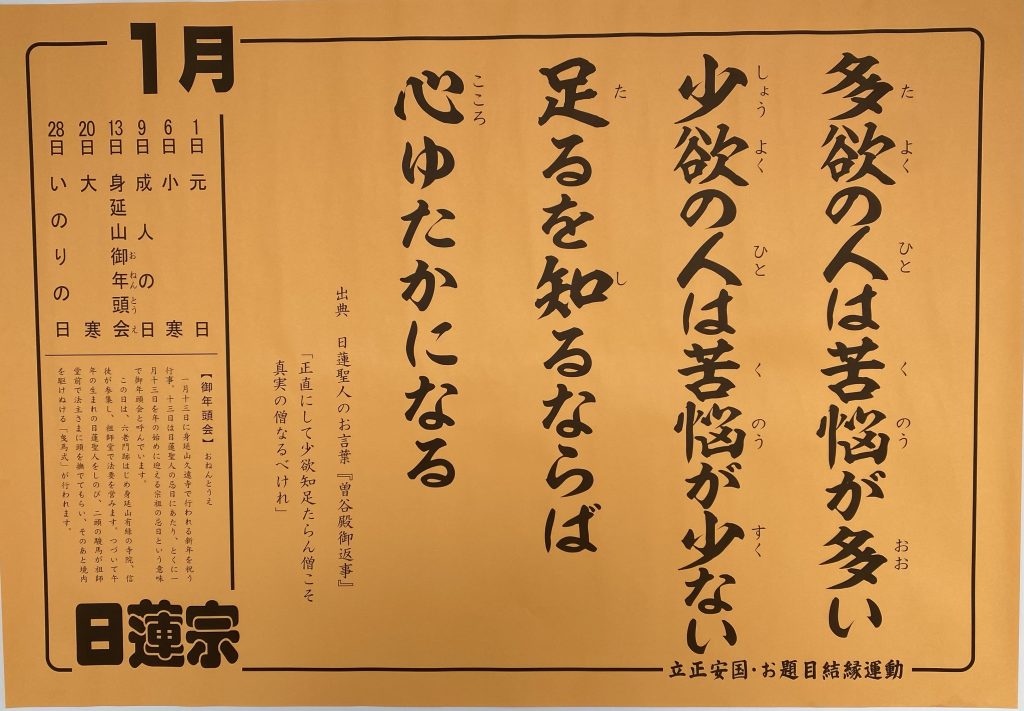

今月の聖語 令和5年1月

2023年2月1日(水)

春のはじめの御悦びは月のみちるがごとく

日蓮聖人ご遺文『四条金吾殿御返事』

解説 =悦びあふれる1年に=

新春を迎えるとき、多くの人が一斉に新たな心持ちでスタートをきります。人間は個性はあっても差はありません。新春は、それぞれがそれぞれの目標に向かって、それぞれの道を歩み出す節目にさせてくれます。

何かが始まるときは挨拶で「今日の佳き日に」や「おめでたい日を迎え」といます。大変なこと、辛いこと、嬉しいこと、悲しいこと。これからいろいろなことが起こるのに、「おめでたい」といいます。たとえ、すぐに受け入れられない出来事が起きても、それでもやがて受け入れながら道を踏み締め、また歩むことができる始まりや節目なので、おめでたいのでしょう。

皆さんへ春の初めのお悦びを捧げます。あなたを含め、世界の人たちが喜び溢れながら人生を歩めるように、今日も私たちは南無妙法蓮華経を唱えています。それが日蓮宗の願いだからです。

日蓮聖人ご遺文

『四条金吾殿御返事』

最晩年の日蓮聖人が信徒へ宛てた「春のはじめのお悦び」と希望溢れる明るいメッセージではじまる正月のお手紙です。このように聖人はいつも多くの人に寄り添い続けていました。

弘安5年(1282)聖寿61歳

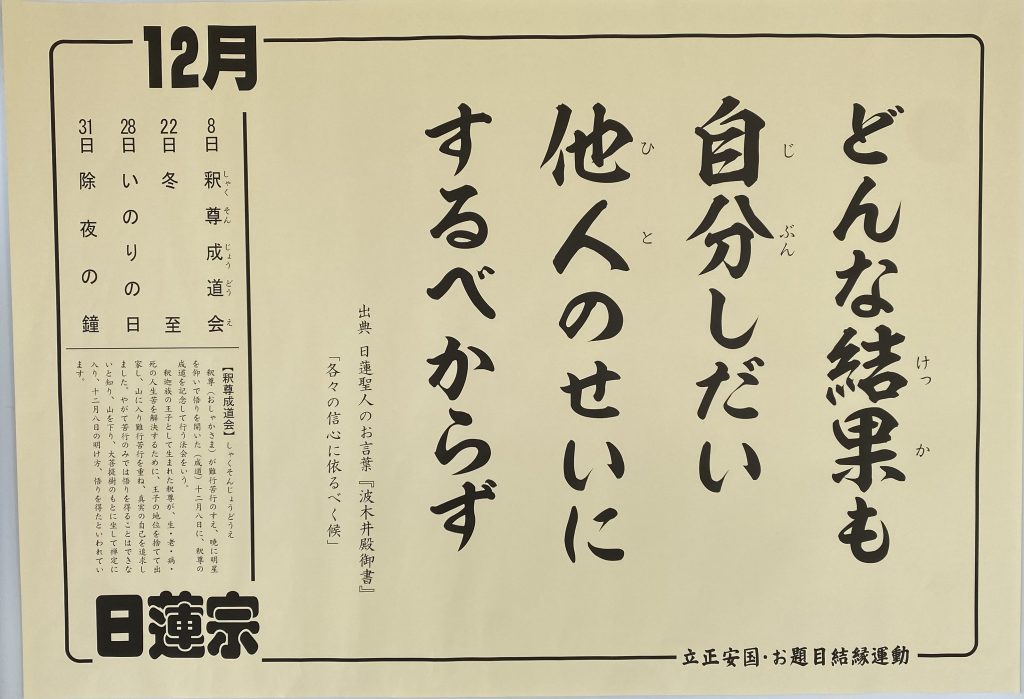

今月の聖語 令和4年12月

2023年1月1日(日)

仏を良医と号し 法を良薬に譬へ 衆生を病人に譬ふ

日蓮聖人ご遺文『聖愚問答鈔』

解説 〜3つの薬と大きな願い〜

大切な人を失った悲しみや苦しみの心の病を治すための薬は主に3つあります。2つは「泣き薬」と「時薬」です。涙が枯れるくらい泣いたり、時間の経過で気持ちが落ち着き、少し前を向くことができる場合があります。3つめは「偲び薬」で、「供養する」ことです。これは故人のために花や好きだったものを供えるなど、何かすることで自分の心も癒やしていくことです。この3つでの一番の良薬は何かしてあげられているという喜びに変わる可能性がある「偲び薬」かもしれません。

さて掲げた3行は、私たちを病人に譬えた場合、仏さま(釈尊)は良い医者であり、仏法(法華経)は良い薬であるため、私たちを救ってくださる、という意味です。すべての人を救おうとされる仏さまの大きな願いのなかに生かされている私たち。あなたの願いは仏さまの願いでもあるのです。

日蓮聖人ご遺文

『聖愚問答鈔』

上下2巻の書ですが、ご真筆は確認されていません。世間の無常を嘆く人たちが聖者に導かれて心の平安を得るという設定で論が展開されます。

文永2年(1265)聖寿44

今月の聖語 令和4年11月

2022年12月1日(木)

蒼蠅(そうよう)

驥尾(きび)に附して

万里を渡り

日蓮聖人御遺文『立正安国論』

解説 〜豊かな人生のために〜

蒼蠅とは青バエのこと。驥尾とは1日に千里を走る駿馬の尾のことです。小さな羽虫でも良馬の尻尾につかまっていれば、考えられないような距離を進むことができます。つまりどんな人でも、進むべき道を示してくれる師匠が立派なら、自ずとその域に近づいて行けるということです。

哲学者の森信三氏は、「人はすべからく、終生の師をもつべし。真に卓越せる師をもつ人は、終生道を求めて歩きつづける。その状あたかも、北斗星を望んで航行する船の如し」と、人生の道筋を示してくれる良き師との巡り会いを重視しています。

良き師とは、人だけではありません。自分自身が見聞きするものすべてです。それらに生涯教えを請うことで、知らず知らずのうちに、人生が豊かになっていくことでしょう。

日蓮聖人ご遺文『立正安国論』

日蓮聖人が鎌倉幕府へ奏進したもので、正しい教えを立てて、国家を安らかにするという祈りの書です。自身を蒼蠅に例え、驥尾を法華経と位置づけ、思いを綴った箇所です。

文応元年(1260)聖寿39歳

今月の聖語 令和4年10月

2022年11月1日(火)

石中の火 木中の花

日蓮聖人ご遺文「観心本尊抄」

解説 =秘めたる可能性=

この世の中には、自身の目では見えないものがたくさんあります。詩人金子みすゞは『星とたんぽぽ』という詩の中で、昼間の星やたんぽぽの根っ子は「見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ」と語りかけます。

私たちは目に見えない大事なものの存在を見落としがちです。私たちの内面には計り知れない可能性が秘められています。だけれども、なかなかそれに気づけないことのほうが多いのです。

昔は石を打って火を起こしましたが、普段石の中に火があることを見いだせますか? 枯木にどうして満開の花を想像できますか? けれども、きっかけや時が来れば今は見えないものが現れ出るのです。

だから私たちは信じましょう、今は気づいていない未来や大きな可能性があることを。

日蓮聖人ご遺文

『観心本尊抄』

引用の部分は、日蓮聖人が私たちの心の中に、仏さまの心が宿っていることを解き明かしてゆく部分です。本抄は日蓮聖人の大切な教えの軸となる最重要書の1つです。

文永10年(1273)聖寿52歳

今月の聖語 令和4年9月

2022年10月1日(土)

迷う時は衆生と名づけ

悟る時をば仏と名づけたり

日蓮聖人御遺文『一生成仏鈔』

解説 〜仏を真似る〜

お彼岸は、私たちの迷いをおさめ、善き心と行いを積み重ねることを勧める期間です。悟りと迷いの日々の中、人を救いたいというお釈迦さまのお気持ちにどれだけ近づき、同じような行いができるでしょうか…。

徳川光圀公は、巡行の折に、親を背負って行列を見せた孝行息子に褒美を取らせました。次の時、それを真似した悪童にも褒美を与えました。納得のいかない家臣に一言。「悪行を真似れば悪人となり、善行を真似するなら善人となろう。善きことを真似するのは、大いにけっこう」と、家臣を諭しました。

手を合わせるお釈迦さまのお姿は、すべての人やものを敬う尊いお姿です。私たちの生き方のお手本となります。人間の善き心と善き行いは、周りの人を幸せに導きます。まずは手と手を合わせる仏さまのお姿の真似をしてみることから始めてみましょう。

日蓮聖人ご遺文

『一生成仏鈔』

富木常忍に与えられたとされ、心からお題目を唱え、一生のうちに成仏の極みが得られるよう勧められた御書です。一生成仏とは即身成仏に置き換えられる言葉です。

建長7年(1255)聖寿34歳

今月の聖語 令和4年8月

2022年9月1日(木)

日蓮が色心仏になりしかば

父母の身もまた仏になりぬ

日蓮聖人御遺文『盂蘭盆御書』

解説 〜親子の繋がり〜

もし、あなたがすでにご両親を亡くされていたとします。亡き両親の幸せってなんなのかを考えてみてください。 供養してあげること? たくさん思い出してあげること? ずっと忘れずにいること?

どれも間違っていません。でもちょっと見方を変えてみましょう。生きていた時の両親の目線で。あなたが笑っていた時や嬉しかった時、きっと同じ気持ちだったでしょう。「我が心身は親がのこした体」。つまりあなたなのです。親子心身の繋がりは、たとえ時や場所が違っても切れるものではありません。あなたの心がけが、そのまま亡き両親に伝わります。

今月はお盆。ご両親が喜ばれるよう、自身の行いや思いを問い直してみる時なのかもしれません。

日蓮聖人ご遺文

『盂蘭盆御書』

本抄は、日蓮聖人がお弟子の日位上人の祖母に宛てたお手紙で、お盆のいわれを分りやすく説いた書簡です。供養品の返礼であるとともに、盂蘭盆の意味についての問いに、礼状に添えてその由来を書き送ったものです。授与者の名にちなみ『与治部房祖母書』という異称もあります。

弘安3年(1280)

聖寿59